瀬戸内から広がる建築の思考。「ひろしま国際建築祭2025」(広島県)レポート

“つなぐ”をキーワードに、建築の今とこれからを見つめる祭典

国内外で活躍する建築家や若手クリエイター計21組が参加する「ひろしま国際建築祭2025」がスタートした。 初開催となる本展は、10月4日から11月30日までの会期で、7会場と移動型キオスクを舞台に開催。総合ディレクターは白井良邦、チーフ・キュレーターは前田尚武が務める。

「建築を通じて未来の街をつくり、子どもの感性を育み、地域を活性化させ、名建築を未来へ継承すること」を掲げ、今後3年ごとの開催を予定する。第1回のテーマは「つなぐー『建築』で感じる、私たちの“新しい未来”」。ドローイングや模型、映像、インスタレーションなど多彩な展示を通じ、建築と人そして地域との関係を再考する場となる。

尾道:ナイン・ヴィジョンズ|日本から世界へ跳躍する9人の建築家

尾道市立美術館では、「ナイン・ヴィジョンズ:日本から世界へ跳躍する9人の建築家」展が開催されている。本展は、「建築界のノーベル賞」とも呼ばれるプリツカー建築賞を受賞した日本人建築家9名に焦点を当て、日本建築がどのように世界と呼応しながら発展してきたかをたどるものだ。

出展するのは、丹下健三、槇文彦、安藤忠雄、妹島和世+西沢立衛(SANAA)、伊東豊雄、坂茂、磯崎新、山本理顕。戦後から現代に至るまで、各時代の建築家たちが提示してきた「建築とは何か」という問いを、模型やスケッチ、映像などを通して多角的に紹介している。伝統と革新、自然と構造、人と社会、それぞれの作品に通底するテーマが静かに響き合う。

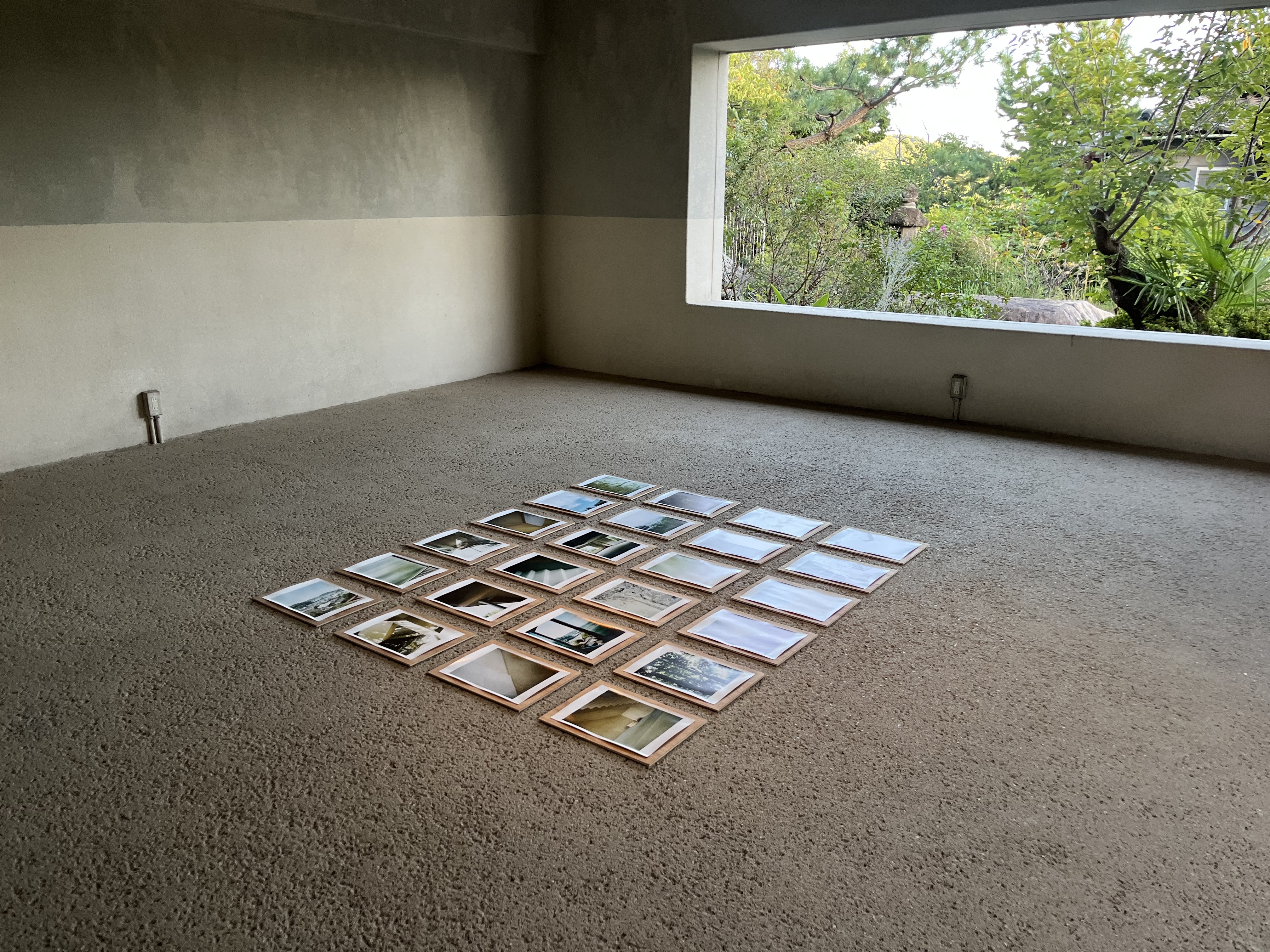

会場となる尾道市立美術館は、建築家・安藤忠雄の設計によるもの。展示空間に差し込む光と影のなかで、建築家たちの作品は瀬戸内の風景と呼応しながら、日本建築が大切にしてきた「自然との調和」の思想を体現している。

「ひろしま国際建築祭2025」を象徴する中核企画として位置づけられる本展は、日本建築の100年を振り返りつつ、次の世代へと継がれていく新たなヴィジョンを提示している。

尾道:暮らしのなかに息づく建築 ONOMICHI U2・LOG・LLOVE HOUSE

「坂のまち」とも呼ばれる尾道は、まち全体が建築展示の舞台となっている。 港沿いの複合施設ONOMICHI U2は、倉庫をリノベーションした空間に、ホテルやレストラン、ショップが併設された複合施設だ。 設計はSUPPOSE DESIGN OFFICEが担当。海とまちをつなぐ“開かれた建築”として、日常の延長に建築体験を提供している。館内では、建築祭にあわせて京都の「けんちくセンターCoAK」が企画した展示「The Now and Then of Japanese Architecture as Seen in Zines」も開催中。建築家たちが自ら編集・制作するアーキジンを紹介するもので、近年の建築思考の広がりを“紙の建築”として体感できる内容となっている。展示されているZINEの一部は、会場で実際に購入することもできる。デジタル化が進むなか、紙というアナログなメディアを通して思考を共有するアーキジンの存在は、建築文化の新しい循環を生み出している。

坂道を登ると、築50年の集合住宅を改修したLOGが現れる。 設計はインドの建築家ビジョイ・ジェイン率いるスタジオ・ムンバイ。地域の素材や職人の手仕事を取り入れ、建物を「再生ではなく再呼吸」させることを目的としている。 今回の建築祭では、LOGを会場に特別展示「Architecture Voice from LOG」を開催。 音や光の揺らぎを通して“建築の呼吸”を感じ取る体験型インスタレーションを展開している。

建築家の長坂常によるLLOVE HOUSE ONOMICHIでは、空き家を文化拠点として再生し、「半建築」をテーマにした展示を実施。 アートと建築、そして人の生活がゆるやかに交わる場所として、街の新しい創造の場となっている。

福山:過去と未来を“つなぐ”建築の記憶。藤井厚二展

ふくやま美術館では、福山出身の建築家・藤井厚二を紹介する企画展「後山山荘―福山が生んだ建築家・藤井厚二」を開催。藤井は日本の気候に適した住宅建築を追求した先駆者であり、自然素材と通風、採光を重視した日本の家の研究で知られる。

会場では、藤井の図面やスケッチ、模型を通して、その思想と時代背景を読み解く。また、藤井の弟・与一右衛門の別邸「後山山荘」を、建築家・前田圭介が再生したプロジェクトも紹介。100年前に描かれた理想の住まいが現代の技術と感性でよみがえる。

福山:神勝寺でよみがえる丹下健三の自邸「成城の家」

神勝寺では「成城の家の写し—丹下健三自邸の再現・予告展」が開催されている。1953年に東京・成城に建てられた丹下の自邸を、福山市内の丘に再現するプロジェクトの一部を紹介。宮大工が手がけた1/3スケール模型とともに、当時の家具や図面、写真資料を展示し、モダニズム黎明期の理想が現代へと受け継がれていく過程を伝える。丹下の長女・内田道子のインタビュー映像も上映され、家族の記憶を通して"住まうことは文化をつなぐこと"という建築の本質が語られている。

さらに境内には、堀部安嗣が設計した移動式キオスク《つぼや》が設置されている。伝統的な木構法を用いながら分解と再組立てが可能な構造で、地域の木材や手仕事の価値を未来へつなぐ小建築として機能する。

福山:NEXT ARCHITECTURE|建築でつなぐ新しい未来

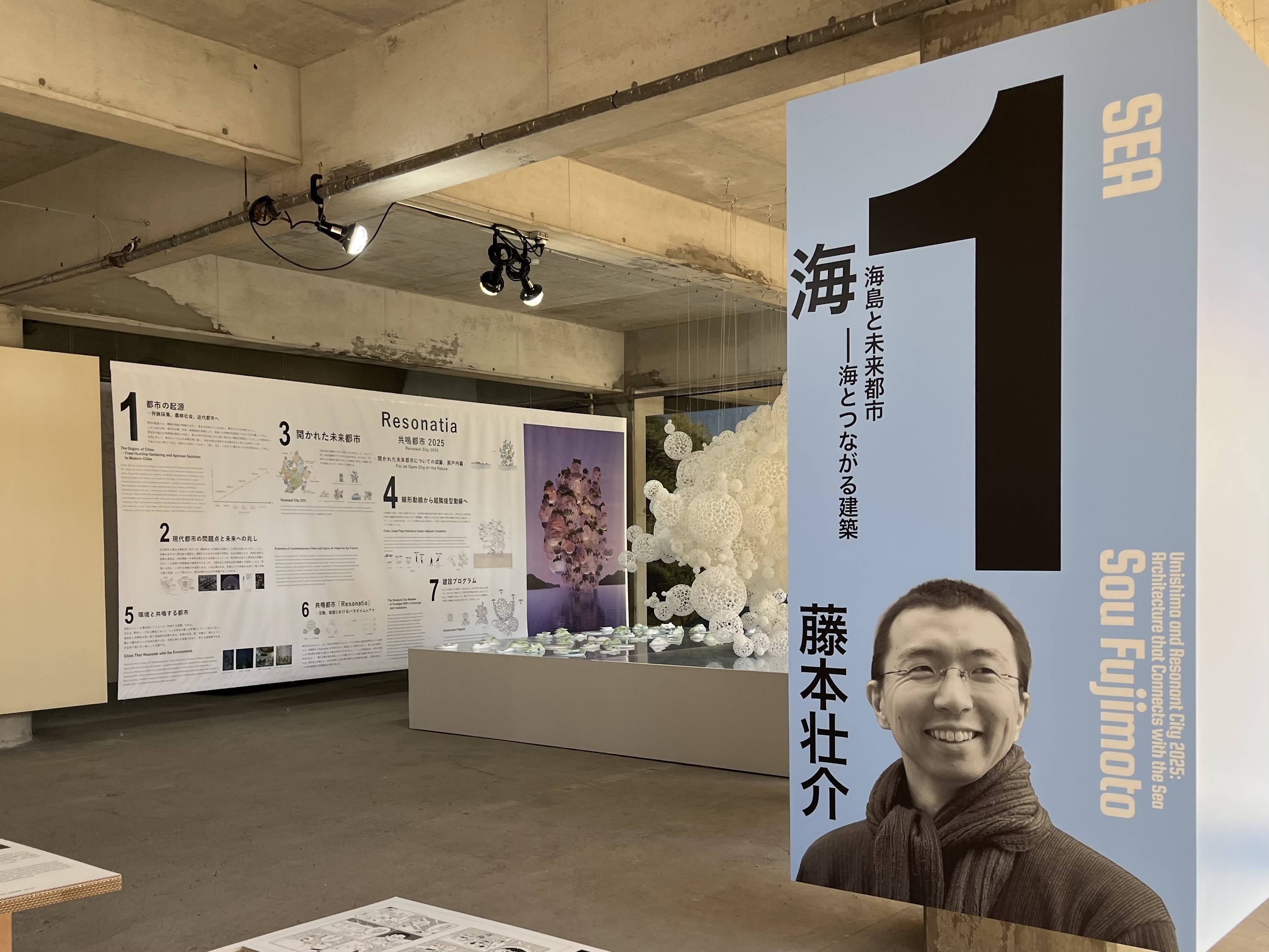

神勝寺の境内では、現代建築の最前線を紹介する特別展「NEXT ARCHITECTURE|建築でつなぐ新しい未来」が開催されている。出展は、藤本壮介、石上純也、川島範久、VUILD/秋吉浩気、Clouds Architecture Officeの5組。瀬戸内の風土を背景に、未来社会における建築の可能性を探る試みだ。

藤本壮介は、海と建築を結ぶ《海島プロジェクト》と、データサイエンティスト・宮田裕章との共同構想による《共鳴都市2025》を展示。球体構造体が立体的に連なり、人と自然、海と都市が共鳴しあう未来都市像を提示する。戦後のメタボリズム運動が描いた「動的な都市」の理念を、テクノロジーと環境倫理の視点から再解釈した作品群。

それぞれが異なるアプローチを取りながら、共通して問いかけるのは、建築とは、いかに人と自然、社会をつなぐものになりうるか。神勝寺という静謐な環境のなかで、現代建築の思考と精神が響き合っている。

人と街をつなぐ建築

「ひろしま国際建築祭2025」は、建築を専門家だけのものではなく、地域と人の暮らしのなかで体験するための新しい祭典だ。福山と尾道という瀬戸内の2都市を舞台に、古建築と現代建築、自然と文化、日常と創造が交差する。

建築を“つなぐもの”としてとらえ直すことで、風景のなかに生きる人々の記憶や時間が静かに重なっていく。会期は11月30日まで。建築を通して、未来の街の姿を見つけに行きたい。