江口寿史氏イラストの波紋。著作権、肖像権? トレース問題が映すクリエイターに求められるものとは(解説:木村剛大)

写真の無断使用が指摘された、江口寿史氏によるイラストを起用した「中央線文化祭2025」の告知ヴィジュアル 出典:ルミネ荻窪ウェブサイト(現在は削除されています)

江口寿史「中央線文化祭2025」告知ヴィジュアルの波紋

マンガ家の江口寿史作のルミネ荻窪「中央線文化祭2025」(2025年10月18日、19日開催)告知ヴィジュアルが波紋を広げている。

告知ヴィジュアルが公開された後、タレント、執筆家の金井球から自分の横顔が知らないうちにイラストに使用されていると問い合わせがされた。これを受け、江口氏はInstagramで流れてきた横顔を元に描いたものと説明し、金井氏から事後に承諾を得たことをXに投稿した(*1)。少なくとも、これで法的な問題は事後的にではあるが治癒されたことになる。

(わたしの横顔が、知らないうちに大きく荻窪に……!?)

— 金井球 (@tiyk_tbr) October 3, 2025

と、お問合せをしたところ、直接ご連絡をいただき、このようなかたちとなりました。

金井球と申しまして、嫌いな食べ物と愛用しているお風呂用洗剤があります。わたしはわたしだけのものであり、人間としてさまざまな権利を有しております。 https://t.co/Cgib0bbBVh pic.twitter.com/WO2Cnilklf

大きな横顔 pic.twitter.com/D6g7aZjOIQ

— 金井球 (@tiyk_tbr) March 20, 2023

もっとも、発注者のルミネ荻窪は、2025年10月6日、「告知ビジュアルに関して、必要な確認を行った結果、制作過程に問題があったことを重く受け止め、該当ビジュアルを今後一切使用しないことといたします」として、告知ヴィジュアルの不使用を発表した(*2)。

その後、「中央線文化祭2025」の件は、江口氏のそのほかの案件にも波及している。

デニーズは、2025年10月6日、制作過程の確認作業中としながらも、江口氏デザインのイラストの広告等媒体物の使用を控える対応をとると発表した(*3)。また、セゾンカードも、同年10月7日、江口氏のイラストについて、事実関係の確認中とし、今後の対応が明らかになるまで各種コミュニケーションツールでの使用を見合わせるとした(*4)。熊本銀行も、同年10月10日、「当行のポスター等に江口寿史氏のイラストを使用しましたが、一連の報道や諸般の事情を鑑み、使用を見合わせることといたしました」と説明している(*5)。

今回の件で、多くの批判が集まってしまった要因は、必ずしも法的問題だけではなく、クリエイターに求められる倫理的問題も含めた複合的なものであろう。何が問題の本質なのか?

写真の著作権、人の肖像権

まず、法的問題の整理をしておこう。

写真は、典型的な著作物のひとつである(*6)。著作物になるために高度な技術が求められるわけではなく、原則としては写真を撮影すれば撮影者に著作権が発生する。

また、人には肖像権がある。肖像権は、判例上認められている権利で、みだりに自己の肖像や全身の姿を撮影されたり、撮影された写真をみだりに公開されたりしない権利のことをいう(*7)。写真と比較して、イラストでは描写に作者の主観や技術が反映される特殊性があるものの、肖像権の対象になることに変わりはない。肖像権の侵害となる場合は、様々な事情を考慮して、社会生活上の受忍の限度を超えるかが基準となる。

本件のように告知のメインヴィジュアルとして横顔を使用するのであれば、肖像権の観点から問題があるし、写真の著作権の観点からも問題と言わざるを得ない。しかし、繰り返しになるが、江口氏が事後許諾を得たことによって法的問題はクリアされている。

トレースに関連する裁判例の紹介

写真から絵を描くことは、写真の著作権侵害(翻案権の侵害)になるのが原則ではある。ただし、例外もありうる。

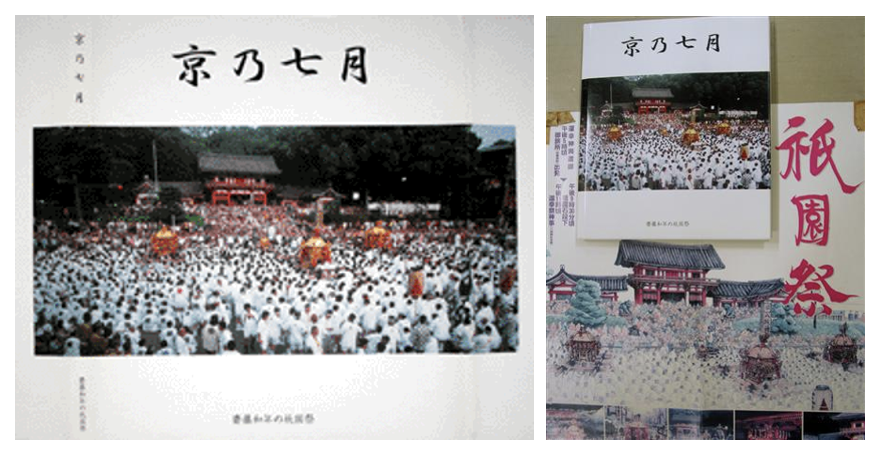

・祇園祭写真事件(*8)

祇園祭写真事件は、原告(京都の祇園祭を中心に撮影するアマチュア写真家)の写真を元に被告八坂神社らが水彩画を描き祇園祭のポスターに使用した事案である。

裁判所は、「本件水彩画においては、写真とは表現形式は異なるものの、本件写真の全体の構図とその構成において同一であり、また、本件写真において鮮明に写し出された部分、すなわち、祭りの象徴である神官及びこれを中心として正面左右に配置された4基の神輿が濃い画線と鮮明な色彩で強調して描き出されているのであって、これによれば、祇園祭における神官の差し上げの直前の厳粛な雰囲気を感得させるのに十分であり、この意味で、本件水彩画の創作的表現から本件写真の表現上の本質的特徴を直接感得することができる…」と判断して翻案権の侵害と認定した。つまり、写真を元にした水彩画に関して著作権侵害になるとの判断である。

・舞妓写真事件(*9)

舞妓写真事件では、日本画家である原告(黒川雅子)が撮影した舞妓の写真(複数枚ある。また、実際の写真と絵画は公開されている判決に添付されていない。)を利用して被告の日本画家が日本画を制作し、展覧会に出展した行為に対して、原告が写真の著作権侵害を主張した事案である。

裁判所は、「…本件写真①と本件絵画①とを対比すると、本件絵画①は、その全体的構成が本件写真①の構図と同一であり、本件写真①の被写体となっている舞妓を模写したと一見して分かる舞妓を本件写真①の撮影方法と同じく、正面の全く同じ位置、高さから見える姿を同じ構図で描いていることで本件写真①の本質的特徴を維持しているが、その背景を淡い単色だけとし、さらに舞妓の姿が全体的に平面的で淡い印象を受ける日本画として描かれることにより創作的な表現が新たに加えられたものであるから、これに接する者が本件写真①の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物が創作されたものとして、本件写真①を翻案したものということができる。

したがって、被告による本件絵画①の制作行為は、原告の本件写真①に係る翻案権を侵害する行為である。」として被告による翻案権の侵害を認めた。

祇園祭写真事件、舞妓写真事件からは、写真をベースに基本的な構図、構成をそのままにメインの被写体に関する表現も絵画で再現する場合には、写真の本質的特徴が維持されている、つまり、著作権侵害になると評価されやすいといえる。

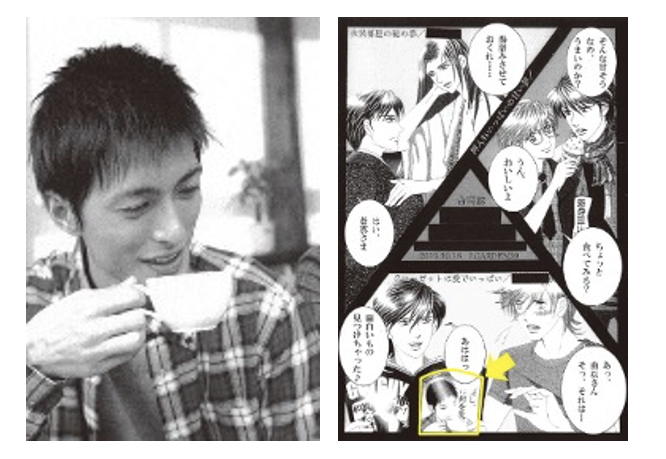

・写真素材トレース事件(*10)

この事件では、被告が同人誌イベントに出品する小説同人誌の裏表紙に描いたイラストが原告の写真素材の著作権を侵害するかが争われた。3つのイラストスペースのうち、下部のスペースで左の男性が持つ雑誌の裏表紙となっているイラスト(黄色マーキング)は、原告が写真素材集として販売していたCD に含まれていた写真を被告がインターネットで見つけて、トレースして描いたものである。

裁判所は、被告のイラストは原告の写真の著作権侵害ではない、と判断した。

写真の表現上の特徴は、被写体の配置や構図、色彩の配合、被写体と背景とのコントラストなどの総合的な表現にある。他方で、このイラストでは、写真にはない雑誌を開いた際の歪みによって生じる反射光を表現した薄い白い線があるうえ、白黒であることから写真の色彩の配合は表現されていない。また、写真における被写体と背景のコントラストもイラストでは表現されておらず、シャツの柄も違うことなどを裁判所は指摘した。

2.6センチメートル四方と小さく描かれている特殊性もあるものの、この程度の類似性だと、たとえトレースでも写真の著作権侵害にならないケースもありうる。

・イラストトレース疑惑ツイート事件(*11)

今度は、イラストレーターからの裁判である。イラストトレース疑惑ツイート事件では、被告の行為がイラストレーターである原告(花邑まい)に対する名誉毀損と判断され、被告に314万円の支払いが命じられた。この事件では、マンガ家兼イラストレーターの被告がブログとツイッターで、原告が被告のイラストをトレースしてイラストを作成している旨の指摘を行った。

裁判所は、被告によるトレース行為との指摘に関して、「本来、イラストを創作的に作成することを生業としているはずのイラストレーターである原告が、他人のイラストにフリーライドしてイラストを作成し、それを自身の作品として発表しているとの印象を与えるものであるから、原告の社会的評価を低下させる」と判示している。

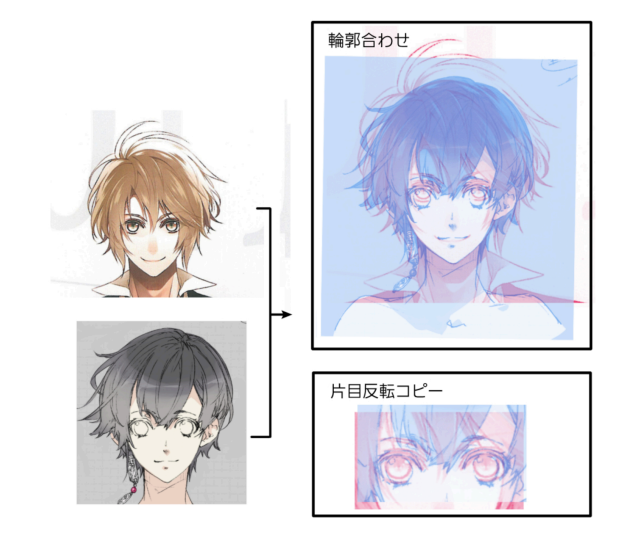

そして、裁判所は、原告イラストは、被告イラストよりも先に作成されており、被告イラストをトレースして原告イラストを作成することは不可能であると認定した。また、裁判所は、イラストを重ね合わせて作成された検証画像では被告が主張する「線の重なり」があると認めたが、この事実は原告イラストが被告イラストをトレースして作成されたものではなくても「線の重なり」が生じうることをうかがわせるもので、「線の重なり」があることのみで原告が被告イラストをトレースして原告イラストを作成したと推認することはできないとした。さらに、顔のイラストに関しては、目、鼻、口、髪の毛、輪郭といったパーツの配置や形はほぼ同じになること、人の顔らしく見えるように眼と耳は同じ高さに揃える、正中線を書いて真ん中に鼻を描くといったルールが決まっていること、パーツの顔の向きが同じであれば、その配置について選択の幅は狭いことも指摘している。

トレースについて様々な観点から判示する裁判例であり、参考になるだろう。

ほかのクリエイターに対するリスペクト

江口氏が金井氏から事後的にでも写真と肖像の使用許諾を得たにもかかわらず、多くの批判が集中した主な要因は、江口氏の対応がほかのクリエイターを軽視する態度だと受け取られたことによるのではないか。問題の本質はここにあるように思える。必ずしも権利侵害にならなくても、先行作品の作者へのリスペクト(敬意)を欠く使用と受け取られれば、世間一般からの批判は免れない(*12)。

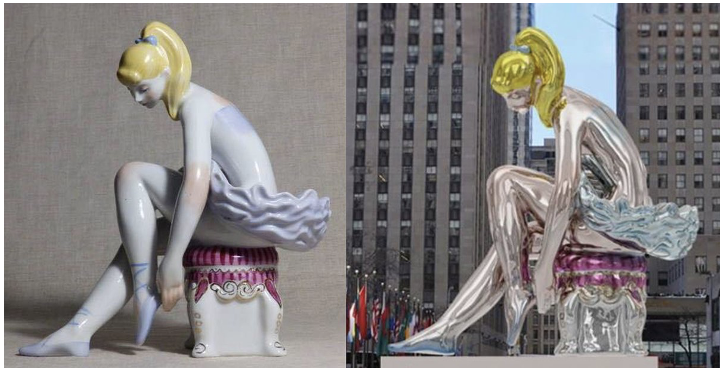

海外でも度々似た問題が話題になる。たとえば、2017年5月12日にニューヨークのロックフェラーセンターに設置されたジェフ・クーンズのパブリックアート《Seated Ballerina》は、ウクライナ人アーティストのオクサナ・ジュニクルプの《Ballerina Lenochka》を再制作したもので当初は物議を醸したことがあった(*13)。もっとも、クーンズのスタジオは、ジュニクルプ氏の作品を認識しており、クーンズの作品に原作品を使用するライセンスを得ていると説明すると騒動は収まった。ほかのクリエイターへのリスペクトが対応によって伝われば、問題は生じないはずである。

著作物を参照した制作の注意点

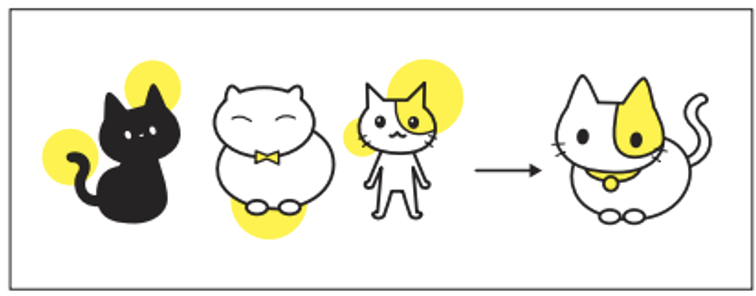

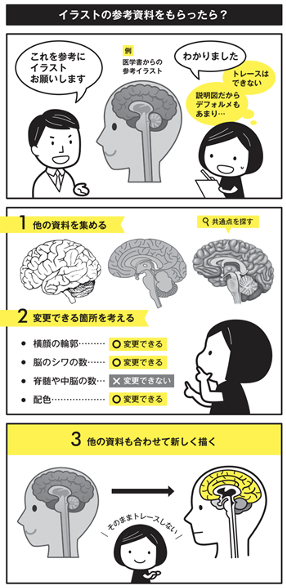

クリエイターが制作の際にほかのクリエイターの著作物を参照したいときは当然あるだろう。筆者がかねてからリスクを下げるために推奨している手法は、権利者の異なる複数素材(少なくとも3枚)を参照することである(*14)。

人の体や建物のシルエットなど「そのものを伝えるために絶対に必要な形」と、髪型やシワや風になびく樹の形など「時間や場所や個体差などで変化する形」で分けて考え、自らのオリジナリティを出すようにする。絶対に必要な形は、共通する部分であり、ある程度似てくるわけなので、創作性が表れにくい部分といえる。そのほかの変化する形は、創作性が表れやすい部分になる。

厳密に言えば、個別の検討が必要であり、これで100%法的にクリアになるとは限らない。もっとも、複数の著作物を参照しながら制作することで、必然的に特定の著作物のみに酷似することは避けられるので、リスクを下げる手法としては有効である。

発注側企業はどうすれば?

企業がイラストレーターに対してイラストの制作を発注する際、契約書にイラストに関して知的財産権の侵害がない旨の保証条項が入っていることは実務上ある。これだけで対応できるか?

広告出演契約では、タレントと広告主の双方に対して、イメージを損なわないよう社会的信用(レピュテーション)を保持する義務を規定することが多い。必要性に応じてにはなるだろうが、とくに著名なイラストレーターのイラストを広告に使用する場合、少なくとも広告での使用期間中、イラストレーターに対しても社会的信用を保持する義務を規定することは選択肢になるだろう。

おわりに

「中央線文化祭2025」のように、写真を元にした無許諾でのイラスト等の制作は繰り返し大きな問題になっている。そして、その要因は、法的問題と倫理的問題の複合的要因によるものであり、とくにほかのクリエイターを軽視する態度、つまり、リスペクトに欠ける態度と世間に受け取られることで、問題となったクリエイターの信用は大きく傷つくことになる。このような問題が再びなぞられないことを願いたい。

*1——Xでの投稿は削除されている。「江口寿史氏『説明するのでお待ちを』“トレパク”疑惑で炎上」毎日新聞(2025年10月8日)https://mainichi.jp/articles/20251008/k00/00m/040/199000c

*2——「『中央線文化祭2025』に関するお知らせ(10/6更新)」(2025年10月6日)https://www.lumine.ne.jp/ogikubo/topics/detail/?cd=002116

*3——株式会社デニーズジャパン「当社の広告等媒体物のイラストに関する対応について」(2025年10月6日)https://www.dennys.jp/pdf/251006-2.pdf

*4——株式会社クレディセゾン「【続報】当社イメージキャラクターのイラストに関する対応について」(2025年10月7日)https://www.saisoncard.co.jp/customer-support/information/20251007_2/

*5——株式会社熊本銀行「当行の広告等媒体物のイラストについて」(2025年10月10日)https://www.kumamotobank.co.jp/announcement/important/y2025/20251010josirase.html

*6——著作権法2条1項1号、10条1項8号

*7——最判平成17・11・10民集59巻9号2428頁〔法廷画事件〕。なお、厳密にはパブリシティ権も問題になりうる。

*8——東京地判平成20・3・13判タ1283号262頁〔祇園祭写真事件〕

*9——大阪地判平成28・7・19判タ1431号226頁〔舞妓写真事件〕

*10——東京地判平成30 ・3・29判時2387号121頁〔写真素材トレース事件〕

*11——東京地判令和5・10・13(令和2(ワ)25439、令和3(ワ)1631)〔イラストトレース疑惑ツイート事件〕

*12——『クリエイターのための権利の本〔改訂版〕』(ボーンデジタル、2023)10頁以下で報道事例を紹介している。

*13——Jeff Koons’s Ballerina caught up in a pas de deux, THE ART NEWSPAPER, 25 May, 2017, https://www.theartnewspaper.com/2017/05/25/jeff-koonss-ballerina-caught-up-in-a-pas-de-deux

*14——『クリエイターのための権利の本〔改訂版〕』45頁、『クリエイターのための権利の本』(ボーンデジタル、2018)44-45頁

木村剛大

木村剛大