科学・芸術・自然の境界をゆるやかに溶かす3日間。松戸が舞台の国際フェスティバル「科学と芸術の丘 2025」開幕レポート

「科学と芸術の丘 2025」会場風景

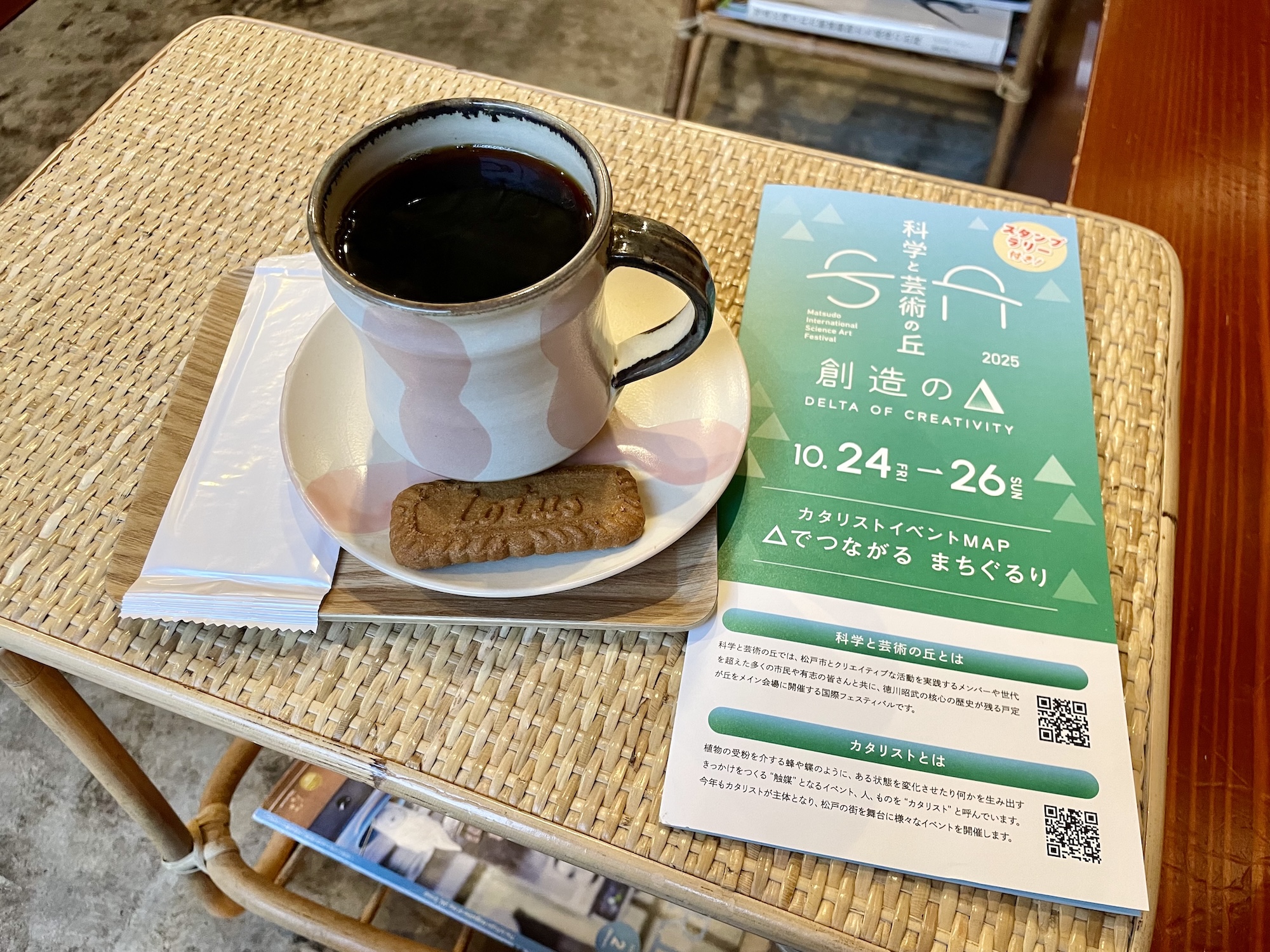

千葉県松戸市で、科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバル「科学と芸術の丘 2025」が開催されている。JR松戸駅周辺を会場に、会期は10月24日〜26日の3日間。8回目の開催となる今年のテーマは「Delta of Creativity -創造のΔ(デルタ)-」。演出家の岩澤哲野と美術家の海野林太郎が共同ディレクターを務める。

2025年は戸定邸、松戸中央公園、松戸駅周辺の3つのエリアで展開

メイン会場となる戸定邸は、水戸藩最後の藩主である徳川昭武が暮らした邸宅で、国の重要文化財の指定を受けた建物である。JR松戸駅東口から徒歩約10分の小高い丘の上、戸定が丘歴史公園の中にある。今年は、この戸定邸、および隣接する松雲亭と戸定が丘歴史公園の梅園で、合計7組のアーティストの展示とトークイベントを行う。また梅園では、松戸近郊の飲食店などが出店する「丘のマルシェ」が開かれる。

例年、この戸定邸と松戸駅周辺のまちが芸術祭のエリアとなっていたが、今年はさらに、松戸中央公園が会場に加わった。戸定邸と松戸中央公園間は徒歩10分強で移動できる。松戸中央公園では、25・26日の2日間、2名のアーティストの作品展示のほか、ワークショップやトークイベントを開催する。またこちらの会場にも「混沌食堂」と題した飲食・物販スペースが設けられる。

「科学と芸術の丘」は、日本各地で近年開催されている芸術祭のなかでは、会期も短く開催エリアも駅歩圏内に限られコンパクトではあるが、世界的なメディアアートの文化機関・アルスエレクトロニカをはじめとした国内外のパートナーと連携し「科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバル」の名に違わない運営を続けている。

スカイブルーからグリーンへのグラデーションが印象的なポスターとのぼりは、松戸の街の秋の風物詩になりつつあるようだ。芸術祭の準備から当日の運営には、学生からシニア世代まで幅広い年齢層の市民ボランティアが集う。

水戸藩主の邸宅を舞台にしたアート展示。呼吸や微生物、都市の生態系に改めて目を向ける

戸定邸に入ってすぐ左手にある「使者の間」に展示されているのは、美術家の三木麻郁と医師の石北直之によるインスタレーション作品《とほく おもほゆ》である。

三木は、東日本大震災以降、毎年鎮魂の祈りを込めて「3月11日にしゃぼん玉を飛ばしながら、歩いて家に帰る」パフォーマンスを続けている。コロナ禍において、自らの呼気が脅威となったことで、呼吸という行為をとらえ直し、当時、石北が設計データを無償公開した「3Dプリンタで製造可能な人工呼吸器」に着目した。

会場には、笛を取り付けたカラフルな人工呼吸器18点が立ち並び、それぞれ異なる音程でかすかな音を鳴らしている。作品の前で耳をすませるうち、鑑賞者は呼吸、ひいては生命について思いを巡らせることになるだろう。

庭に面した明るい大広間は会期中トークイベントの会場となる。その隣の部屋には、「在日スイス大使館・科学技術部 × 科学と芸術の丘 MISAF Lab共同プロジェクト」によるふたつの展示がある。

ひとつはスイスのローザンヌの博物館ミュゼ・ド・ラ・マンで現在開催中の展覧会「INVISIBLES:微生物たちの隠された世界」の巡回展・サテライト展示。もうひとつは、現在スイスと松戸をはじめとする関東圏の市民の参加によって進行中の「シチズン・サイエンス・プロジェクト」の紹介である。土壌の微生物に関するこの実験の結果は、来年度の「科学と芸術の丘」にアート作品として展示される予定になっている。

廊下を進み、中座敷棟には、東京大学のDLX Design Labと獣医動物行動学研究室、そして写真家の原啓義の三者による《Rats in the City》の展示がある。一般的に害獣として認識されているネズミを、都市生態系を構成する一員としてとらえる視点を提示する。

アルスエレクトロニカのキュレーションも。人に寄り添い、小さな存在をまなざすテクノロジー

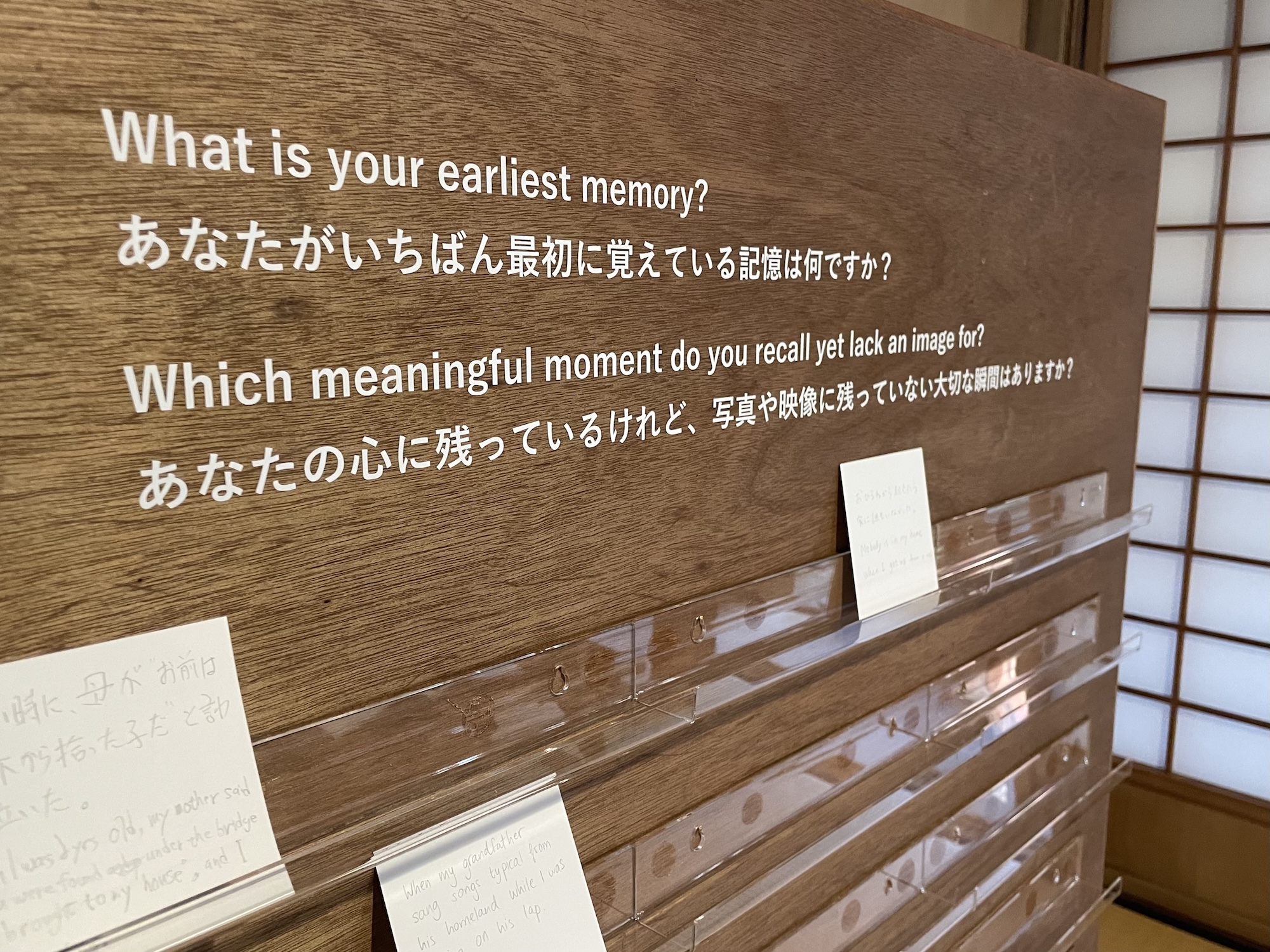

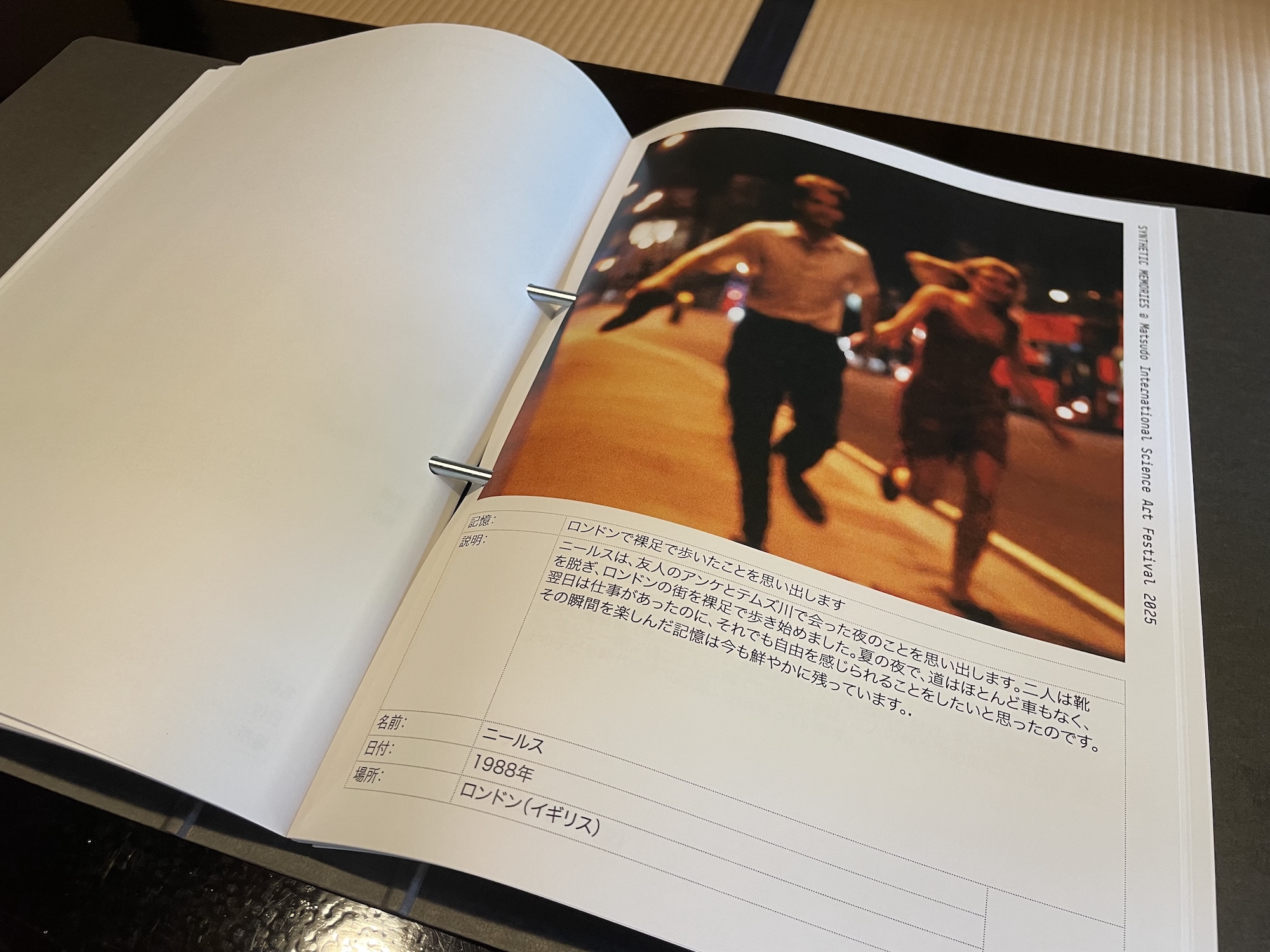

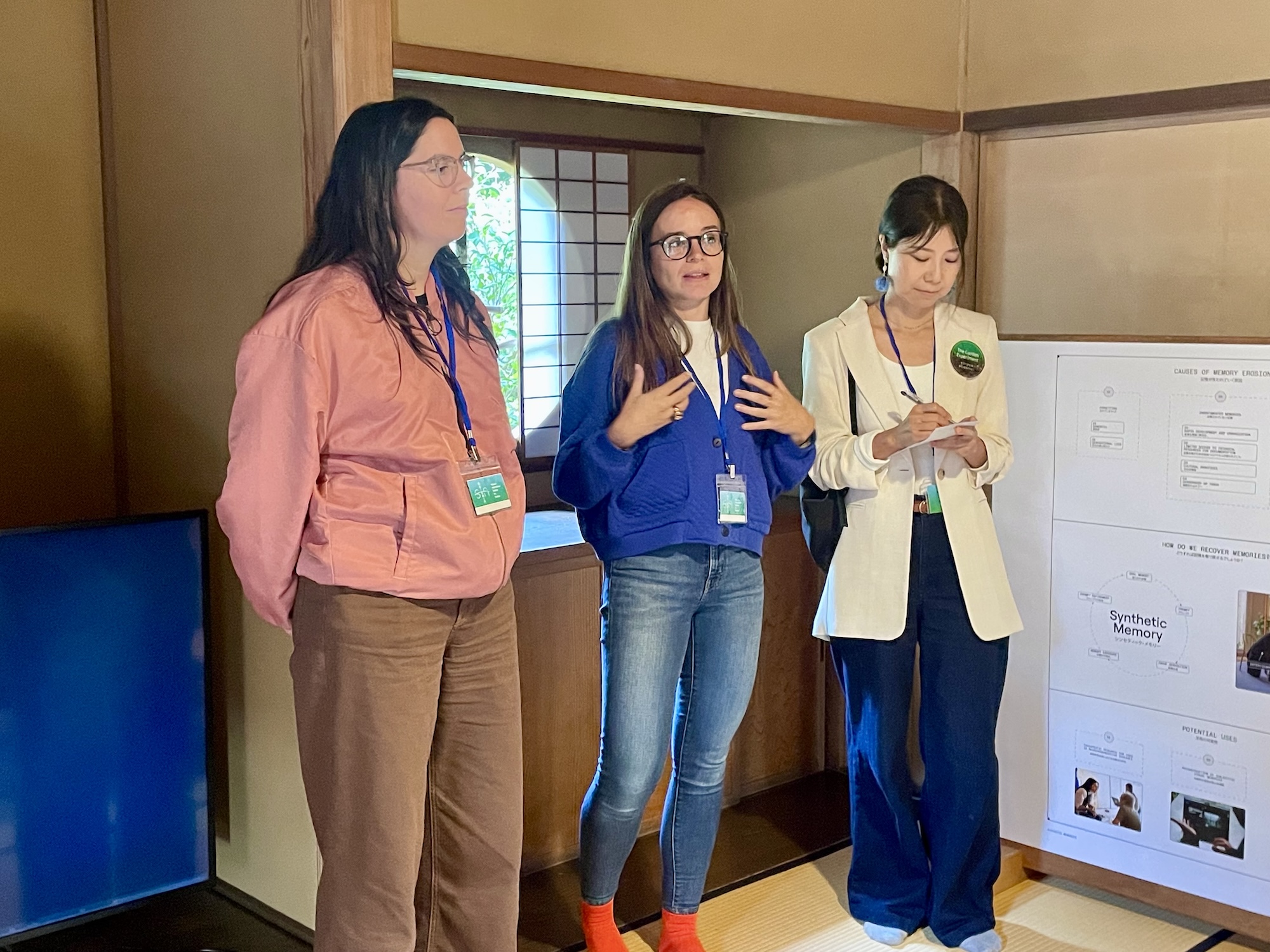

奥座敷棟の部屋は、アルスエレクトロニカのキュレーションとなる。今年は「Synthetic Memories」という研究・デザインプロジェクトを紹介している。

バルセロナを拠点とするコレクティヴ、Domestic Data Streamers(ドメスティック・データ・ストリーマーズ)が展開するこのプロジェクトは、写真などに記録されなかった人々の記憶、あるいは記録が消失してしまった記憶などを、生成AIを活用してイメージに変換する。

同プロジェクトの興味深い点は、参加者との対話からイメージを起こしていく際、鮮明な写真のようにはせず、輪郭の朧げな油彩画のように仕上げる点だ。このプロジェクトでは人の記憶の曖昧さも大切にしている。

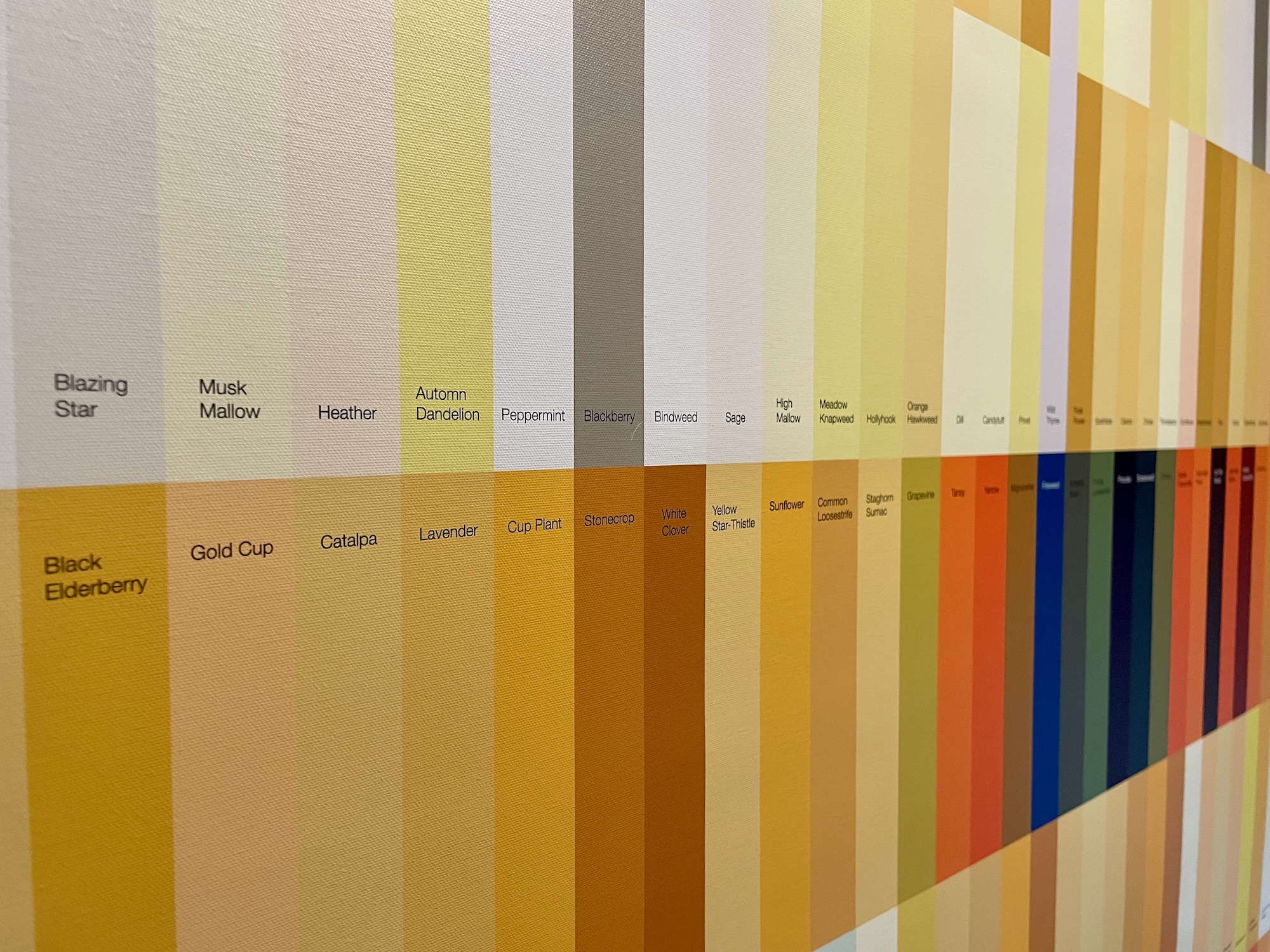

細い渡り廊下の先、離座敷棟には、ウィーン在住のアーティストユニット、アンカ・ベネラ&アーノルド・エステファンと、モルドバのアーティスト、パヴェル・ブライラによる作品《Floral Whispers》が展示されている。

並んだ2室の片方には、様々な植物の花粉の色のカラーチャート。もう1室には、蜜蝋で作ったレコードとプレイヤーが置かれている。再生するたびに削れていくため、限られた回数しか再生できないこのレコードからは、ハチが花に潜る際の微かな音が流れる。

今年の戸定邸内の展示は、全体に静的な印象だ。音や光の演出がなく、耳を傾け、テキストを読み込むものが多い。ふだんの戸定邸の環境を損なうことのない展示になっていた。木々の緑を切り取る円窓を背に、作品解説をする海外の作家たちの姿を見ていると、この会場が幕末に齢十四にして渡欧した徳川昭武の邸宅であることに、不思議な因縁を感じざるを得ない。

おそらく、ファミリー層が楽しめるにぎやかなコンテンツは、週末に中央公園会場で行われるプログラムにまとめ、各会場のカラーを出したのだろう。

笑顔の子どもたちが駆け回る丘

なお、参加者の身体を使う体験型の作品は、戸定邸を出て、向かいに見える松雲亭にあった。アルスエレクトロニカ・フューチャーラボと、日本の企業2社、ワコム・TOAによる、身体そのものが「ペン」となって空間にデジタルインクのストロークを描き出すプロジェクト「Life Ink Community」だ。来場者がバイオセンシング機器を装着するインタラクティブな作品になっている。装着する人物の状態・動作によって映像や音が変化していくので、ぜひ体験していただきたい。

そして鑑賞の合間のブレイクタイムは公園の梅園へ。こだわりの出店者が並ぶ「丘のマルシェ」は、ただの飲食スペースではなく、出店者の言葉や写真を用いたインスタレーションが展開している。時間帯によっては、このインスタレーションのゆらめく布のあいだを、昆虫観察アウトドアワークショップに参加する子供たちが、虫取り網を持って駆け回っているかもしれない。また、東京大学DLX Design Labと応用昆虫学研究室の作品《Tabemaru》も、テントの並びに設置されている。

25・26日は、この梅園から隣の千葉大学園芸学部の文化祭の会場に行くこともできるので、丸1日かけて学際色豊かな週末の松戸を楽しみたい。この丘で過ごす時間が、きっとあなたの頭の中の「科学」「芸術」「自然」の境界を、ゆるやかに溶かしていってくれるだろう。