「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025」レポート。「ゆさぶる」をキーワードに、デザインの役割を問い直す

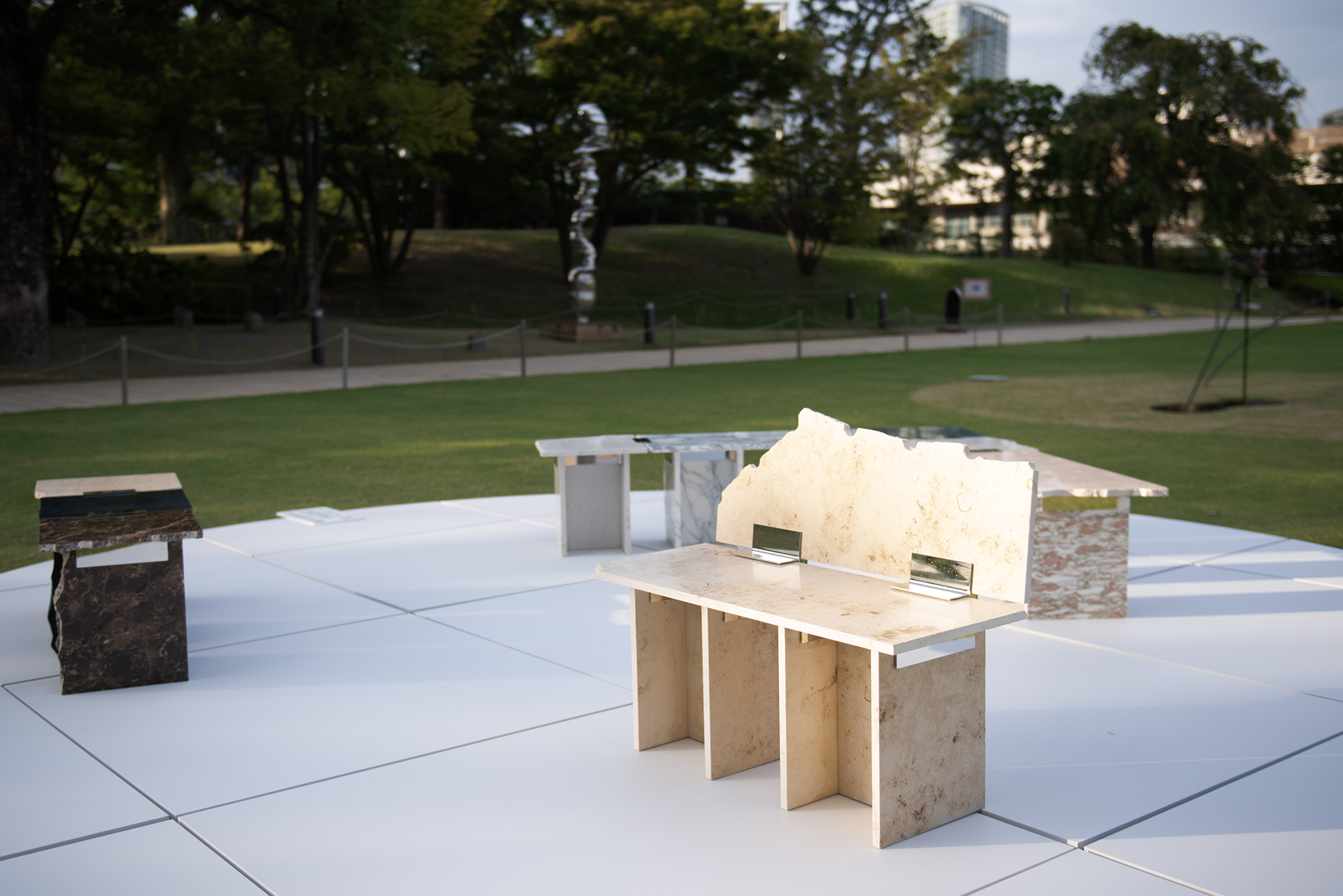

展示は、写真の芝生広場と館内のガレリア1階、地下1階に展開する

人気のデザインイベントが、今年も六本木で開幕!

東京ミッドタウンで毎年秋に開催されているデザインイベントが、昨年までの「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」から「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE」へと名前を変え、18回目を迎えた。11月5日まで開催されているこのイベント。昨年までの家族連れで楽しめるデザインイベントという側面を残しつつ、本格的な「DESIGN LIVE EXHIBITION」をメインコンテンツに位置付け、一般の来場者からプロフェッショナルまでが楽しめる内容になっている。

クリエイティブディレクターを務めるのが、グラフィックデザイナーの佐藤卓。会場の東京ミッドタウンに位置する21_21 DESIGN SIGHTの立ち上げから運営に携わり、館長も務める佐藤は、東京ミッドタウン全体が響き合って、デザインへの興味が広がることに期待を込める。

「そもそもデザインとは何かと考えたとき、アートとデザインはよく並べて考えられます。しかし、重なる部分はあるかもしれませんが、それぞれの中心は異なるものです。たとえば、道路標識がアーティスティックなものでもいいのかと考えると、0.1秒で『止まれ』が伝わらなかったら命にも関わってきますから、アーティスティックであることよりも伝えることを考えなければいけません。そういう意味で、アートとデザインには役割があるはずです。企画運営を行うチーム内で、そんなことから話し始めました」(佐藤)

「DESIGN LIVE EXHIBITION」の出展作家のセレクトや展示構成を考案するキュレーターを務めるのが、デザインジャーナリストの土田貴宏だ。2023年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「The Original」展で展覧会ディレクターとして企画に携わった土田は、まだ「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025」というタイトルも決まる前にチームに加わった。

「佐藤さんや東京ミッドタウンの方々と、デザインとは何かについて色々と話し合いました。そして、デザインとは日常にあるものであり、ありふれているものだとも言えるけど、そのなかには面白さがある、という考えが出てきました。デザインを通して、日常を面白くすることができる。そんな発想で、デザインに興味を持たない人も楽しめるデザインイベントができないかとアイデアを出し合い、このようなイベントになりました」(土田)

東京ミッドタウンにやってくると、大きなバナーにプリントされたロゴが目に入ってくる。「DESIGN」の「I」の部分にハートマークが施されたデザインについて、佐藤は「ハートマークをデザインに用いるのがダサいことだって分かってますよ」と笑いながら、その意図を説明する。

「デザイナーとして長いあいだ仕事をしてきて、デザインとは間(あいだ)を適切につなぐものではないかと考えるようになりました。たとえば椅子は、人と座るという行為のあいだにあるもの。牛乳のパッケージは、中身の牛乳と人のあいだにあって、両者をつないでくれています。デザインが様々な物事のあいだをつないでくれることをどうやったらロゴに表すことができるかを考えてスケッチを続けました。

アルファベットで『DESIGN』と書けば、大体の人は『デザイン』だと読めますよね。それをロゴにするとしたら、誰もが意味を理解できて、記憶に残るアクセントがあったほうがいい。『I』がアクセントになるんじゃないか。『アイ』が『間(あいだ)』だなと。そこにハート、『愛』ですよね。すごくつまらないシャレです(笑)。ハートを3つ並べたら、1本線の『I』を表現できます。同じハートが並ぶのではなく、正方形を3つ並べるだけでもハートに見えるので、デザインによって色々なつなぎ方ができることをイメージして、角のあるものから滑らかなものまで、3つのハートを並べるデザインを考えました」(佐藤)

全体のテーマは、「ゆさぶる」。打ち合わせをしながら、「適切につなぐ」、「ほどよくつなぐ」ものとしてデザインを考えたとき、土田の口からふと「もっとゆさぶるような役割もあるんじゃないか」という言葉が出た。佐藤は「ゆさぶる」という言葉に反応した。

「すごくいいと思ったんです。ゆさぶってみることで、普段は当たり前だと思っているものがいかにありがたいものか、面白いものかということに気づけることがあります。デザインの新しい可能性が見え隠れする。そんな意図を込めて、今回のテーマを『ゆさぶる』としました」(佐藤)

デザインとは、便利に使うことができたり、気分を高めてくれたり、社会に役立ち、生活を支えてくれるもの。あるいは、暮らしを上質にするもの。それはプロダクトにおいてもグラフィックにおいても同様だ。そして、従来の価値観をゆさぶるのもまた、デザインの使命だと言えるだろう。「DESIGN LIVE EXHIBITION」の参加クリエイターは27組。そっと優しくゆさぶる作品から、激しくゆさぶる作品まで、東京ミッドタウンの芝生広場とガレリア1階・地下1階に展示が繰り広げられる。

また、会期中には「DESIGN LIVEカタカナナイト」という、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS、ぷにぷに電機、tofubeats(DJ set)らが出演するDJ&ライブイベント、第一線で活躍するクリエイターが集結してデザインの視点をゆさぶる「DESIGN LIVE TALK BATON」なども開催される。東京ミッドタウンに足を運び、デザインによって広がる日常の面白さに想いを馳せてみてはいかがだろうか。

【芝生広場】

ここからは会場の様子をお伝えしたい。

インテリアのデザインをする中で出てきた課題や疑問を抽出し、解決するアイデアやメッセージを載せてプロダクトのデザインを行うAtMa。内装工事で発生し、廃棄物となる余剰材を素材に用いて《0% SURPLUS》を手がけた。

その土地の藻類から色を抽出し、家具をつくるのが「SO-Colored」のコンセプトだと説明するwe+。採取した微細藻類を培養し、天然由来の樹脂とブレンドしてタイルの一部に利用することで、家具に昇華させた。

「家具が持っている領域のようなものを線で表せないか」という発想から「drawing chair」を手がけた山田紗子。シート、テーブル、フラワーベースを一体化し、場のとらえ方をゆさぶる意図が込められている。

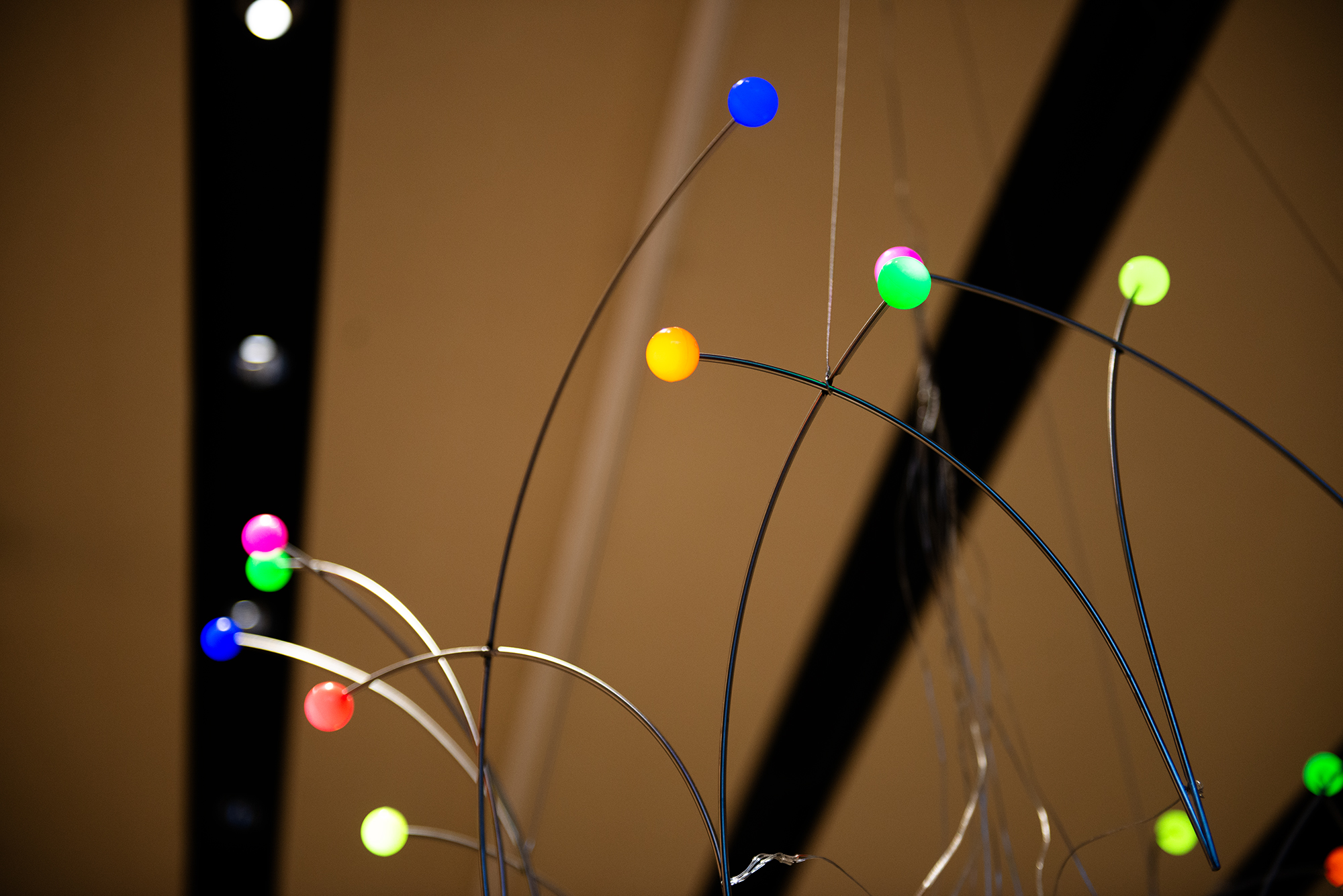

【ガレリア】

指先に意識を集中し、普段と異なる知覚を働かせる大人の遊び心に訴えかける作品。

チェーンソーで成形し、レーザーでグリッドを刻み、ロープやブイを付加した器に、自然の無秩序と人為的な構造との緊張関係をダイナミックに表現した。

ハンドドローイングのような時計は、正確に作動するものの正確な時刻がわかりにくい。「時間を忘れるための時計」には、「ま、いっか」の姿勢でクリエイションに向き合う姿勢が表現された。

メガネレンチ、長ネジ、六角ナットといった工具やパーツを組み、締め上げることで自立するテーブル。道具の機能や家具の類型、素材の価値など、あらゆる常識にとらわれない作品を仕上げた。

実物大の鳩のオブジェでガラスの天板を支えるテーブル。「鳩の群れ」という光景を室内に持ち込み、日常生活の景色をゆさぶるこの作品は、鳩のリアルな造形がそのシュールさを際立たせる。

四隅のひとつに穴を開けて吊るした長方形のパネルが、なぜ水平垂直を保っているのか。内部に重りを入れて重心をずらすことで、違和感に満ちた光景を生み出した。

テキスタイルを思わせる可変性をそなえた、静かで緊張感のあるガラスのリングの集合体。留まることと変わり続けることという相反する要素の同居を表現した。

子供時代に遊んだスーパーボールを着想源に、鮮やかな発色のボールとその放物線の軌跡を駆使してシャンデリアを生み出した。

多くは産業用であるガラス繊維を、多くは衣服に用いられる無縫製ニット技術で編み、焼成したテーブル。「多くは」の外側にある可能性に着目して生み出されたこの作品は、「場違いな異物」の存在感をまとう。

シャボン玉や昆虫などにみる発色原理を応用したインクジェット技術を用いて、フィルムに発色させた作品。角度や光によって変化する色の移ろいによって、固定されることのない印象を生み出す。

テンセグリティ構造によってバランスを保ち、風にゆさぶられることで優しい音を響かせる風鈴。安定しているように見える社会や人間関係と、それがゆさぶられたときにあらわになる感情、不安、希望などを象徴する。

【TOKYO MIDTOWN AWARD】

「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE」と同時期に、東京ミッドタウンが主催するデザインとアートのコンペティションの作品展「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 EXHIBITION」が開催。応募総数1,429点から選出されたファイナリスト16組の作品が展示されており、各賞の受賞作品は10月20日の授賞式で発表される。

最先端のデザインに触れることができる本イベント。会場内を歩き回りながら、自分の感性や価値観が「ゆさぶられる」体験を楽しんでみてはいかがだろうか。