まだ間に合う!「有楽町藝大キャンパス」後期授業募集:藝大生と社会人がともに学ぶ実践的アートプログラムを紹介

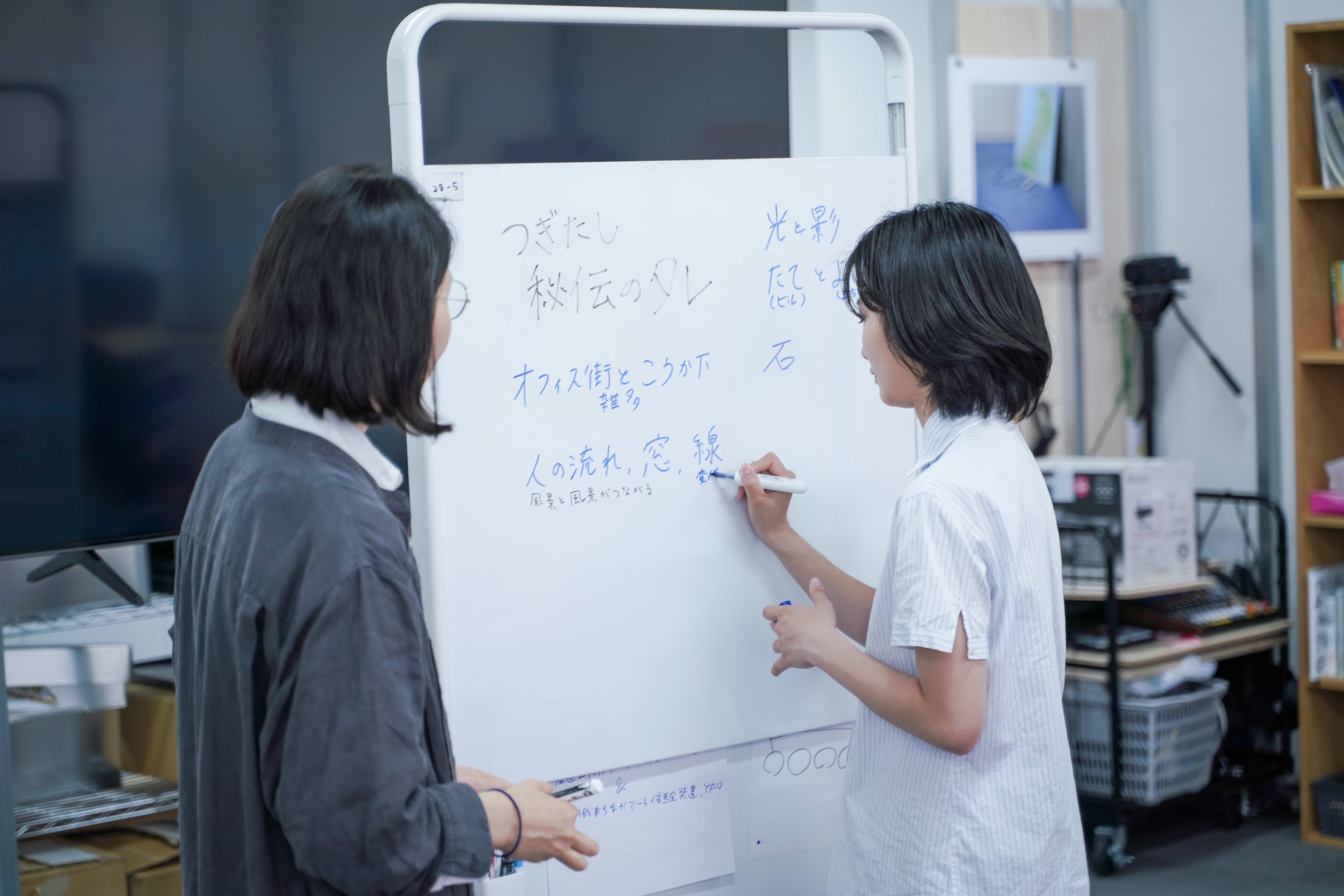

2025年度「展覧会設計演習」授業風景 撮影:中川陽介

藝大生と社会人が街中で展覧会づくり

有楽町のビジネス街にあるオフィスビルの一画で、賑やかな議論の声が響いている。ここで行われているのは「有楽町藝大キャンパス」の授業だ。

「有楽町藝大キャンパス」は、有楽町を拠点として東京藝術大学の教員やゲスト講師が開講する社会人向け授業シリーズである。アートと社会を結ぶコーディネーターの育成を目指し、東京都・東京藝術大学・有楽町アートアーバニズム YAU(ヤウ)の3者が連携して実施している。

2022年から始まったYAUは、アーティストスタジオやコワーキングスペースを運営しながら、アート&ビジネスの核となるコミュニティを形成してきた。そして、ここは藝大生と社会人がともに学ぶキャンパスのメイン会場でもある。

多様な分野をまたぐ授業のなかでも、とくに注目を集めているのが「展覧会設計演習」だ。これは現役藝大生と社会人が約半年をかけて有楽町の街中で小規模な展覧会を実現するプログラムである。最大の特徴は、バックグラウンドが異なる参加者がひとつのプロジェクトに取り組むことにある。独自の専門性や職歴を持つメンバーが、限られた予算を振り分け、チームワークを発揮し、展覧会制作の企画から運営までを学んでいく。

講師を務める難波祐子(東京藝術大学キュレーション教育研究センター特任准教授)は、毎年この過程を見守りながら感じることがあるという。「最初はお互いに遠慮がちで、藝大生は初めて社会人と机を並べることに戸惑います。でもひとつの展覧会を完成させるという共通の使命のもと、学生・社会人の区別なく結束を深めていきます。このプロセスを経て素晴らしいプロジェクトが生まれています」。

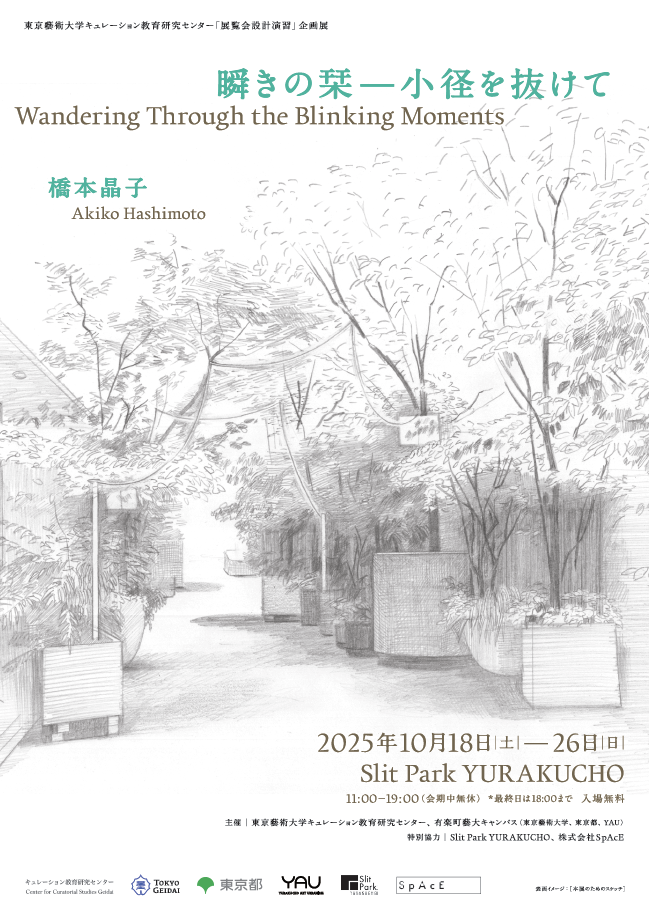

今年の成果として注目されるのが、10月18日から10月26日にかけて、ビジネスビルの路地に隠れた風通しのいいSlit Park YURAKUCHOで開催される、橋本晶子の個展「瞬きの栞—小径を抜けて」だ。いわゆるホワイトキューブではなく「外」での展示実現も、この授業のユニークな挑戦のひとつである。

橋本は通常、細密な鉛筆画によるインスタレーション作品を手がける作家として知られているが、今回は新たな挑戦に臨む。屋外という開放的な環境での作品制作と、これまで制作したことのない映像作品の導入だ。

「橋本さんは何度も会場に足を運び、受講生とやり取りしながら制作を進めています。作家にとっても新たな表現の可能性を探る貴重な機会となっており、非常に興味深い試みになることを期待しています」と難波は説明する。

実際に授業に参加している受講生からも、協働の価値を実感する声が聞こえる。社会人として参加する櫻井さんは「異なる強みを持つ両者が組み合わさることで、面白いものが生まれる可能性を実感している」と話し、油画専攻1年生の端山さんは「社会人の質問力や課題解決への行動力の高さに『さすが』と感じた」と振り返る。

後期授業も募集中! 福祉の視点からアートプロジェクトを企画

「展覧会設計演習」は終盤を迎えているが、「有楽町藝大キャンパス」では後期にも多彩な学びの場が用意されている。ここでは現在募集中の3つのプログラムを詳しく紹介したい。

2023年から続く「社会包摂のためのアートプロジェクト:音楽x身体表現x福祉I(理論編)」は、多様な人々が集う場でのアート実践に関心を持つ人におすすめの授業だ。講師は箕口一美(東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授)、酒井雅代(東京藝術大学キュレーション教育研究センター・コーディネーター)、山崎朋(東京藝術大学キュレーション教育研究センター非常勤講師)の3名が担当する。

この授業では、社会包摂の視点を大切にした芸術実践、とくに自治体や福祉施設等と連携して行うアートプロジェクトの企画・運営について、背景理論や実例を参照しながら学んでいく。参考事例として重要な位置を占めるのが、音楽(Musik)とダンス(Tanz)を組み合わせた造語による体験型プログラム「ムジタンツ」だ。音楽専門の酒井と身体表現を専門とする山崎が互いの専門性を持ち寄り開発した本プログラムは、「遊び」をキーワードとして参加者の興味関心に寄り添いながら進行していく独特のスタイルを持つ。

授業の前半では、音楽と身体表現を用いたワークショップなど、現場で活躍するアーティストによる実践を体験し、そこで起こっていることを言語化してディスカッションを行う。さらに、研究者による事例紹介などを通じて理解を深める。後半ではグループに分かれ、芸術実践と社会課題を結ぶ具体的なプロジェクトの企画立案に取り組む。発表・講評を通してブラッシュアップしていく実践的な内容となっており、昨年の授業後には実際にプロジェクトを立ち上げる受講生や、企業でアートワークショップを企画する参加者も現れるなど、学びがアクションへと直結している。募集締切は10月12日23:59まで。

集中的にアート・リサーチの最前線に没頭

アートとリサーチの関係に興味を寄せる人におすすめしたいのは「アート・リサーチ演習(実習編)」。前期の「講義編」に続く「実践編」は、2日間かけて行う集中講座となっている。講師は島影圭佑(公立はこだて未来大学准教授/武蔵野美術大学通信教育課程臨時講師)が担当し、ゲスト講師として佐々木晃也(哲学研究者)と石井大介(京都芸術大学芸術教養センター専任教員)を迎える。

この授業では近年増加している「調査を用いたアート(Research-Based Art)」と「アートを用いた調査(Art-Based Research)」の交錯点を、ゲスト講師による様々な取り組みの実例から学ぶことができる。後期「実習編」の核となるのは、「フィールド/ラボ+スタジオ/フォーラム」という3つのキーワードを軸とした参加型のプログラムだ。

「フィールド」では実際に現場での調査を行い、「ラボ+スタジオ」では調査を通して得られた記録の検証と真実の構築を行う。そして「フォーラム」では構築した真実を発表するための表現と場づくりを実践し、調査から表現までの一連の流れを2日間で体験する。

また授業で扱う方法論は、2021年に原書、2024年に邦訳が出版され、アートの領域で活発な議論を引き起こしているマシュー・フラーとエヤル・ヴァイツマンの『調査的感性術——真実の政治における紛争とコモンズ』を参照としており、アートとリサーチの最前線の活動を解説した同書の身体的・実践的な翻訳を試みるものでもある。募集締切は10月12日23:59まで。

情報を「探す」ことの創造性をアーティスト・研究者と探る

デジタル時代における情報との向き合い方を根本から問い直すのが、「クリエイティヴ・アーカイヴ研究会 ーポスト・サーチとは?ー」だ。平諭一郎(東京藝術大学未来創造継承センター准教授)と幅谷和眞(東京藝術大学未来創造継承センター特任助教)が講師を務め、東京藝術大学未来創造継承センターが主導する授業となっている。

テーマは「探す」。高度情報化社会において、インターネット上の検索に引っかからないものや情報は「なかったもの」として扱われてしまうという危機的状況に対抗するため、「探す」行為そのものが持つ創造性・想像性に焦点を当てる。

授業では美術、文学、映像、パフォーマンス、音楽を横断する多様なゲストを招いた実践的な学びが中心となる。たとえば、アーティスト・詩人の青柳菜摘を迎える「第2回 本屋/アートスペースにてさがす」では、神楽坂にある書店兼プロジェクトスペース「コ本や honkbooks」を会場に、書店主宰を兼ねるアーティストによる最近の活動をはじめ、「コ本や」の実態について詳しく学ぶことができる。また「第3回 舞踏(の痕跡)をさがす」では、土方巽を創始者とする「暗黒舞踏」のアーキヴィストである石本華江から、パフォーマンスをアーカイヴするための独特な方法論について学ぶ機会も用意されており、全8回を通してアーカイヴの可能性を多角的に探っていく。

なお、本授業はオンラインでの参加も可能となっている(※実地演習を含む一部の回は、オンライン受講コースの体験内容が異なる場合あり)。募集締切は10月31日23:59まで。

それぞれ異なるアプローチでアートと社会の関係を探る3つの授業は、いずれも実践を重視した内容となっている。新しい学びの扉を開き、アートの可能性を拓いてみてはいかがだろうか。

プログラムの詳細や申し込みについては、「有楽町藝大キャンパス」の公式サイトをチェックしてほしい。