いま、女性の美術家たちの表現を見直す意味とは? 「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」を企画した3館のキュレーターが語り合う

左から、成相肇(東京国立近代美術館主任研究員)、千葉真智子(豊田市美術館学芸員)、江上ゆか(兵庫県立美術館学芸員)

戦後に活躍した14名の女性の美術家にフォーカスする展覧会が全国3館で開催

1950〜60年代の日本の女性美術家による創作を「アンチ・アクション」というキーワードから見直す展覧会「アンチ・アクション─彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が、豊田市美術館(10月4日〜11月30日)を皮切りに、東京国立近代美術館(12月16日~2026年2月8日)、兵庫県立美術館(2026年3月25日〜5月6日)の3館で開催される。

中嶋泉(大阪大学大学院人文学研究科准教授)による著書『アンチ・アクション』(2019)で展開されたジェンダー研究の観点を足がかりに、14名の美術家による作品約120点を紹介する本展は、いかにして企画されたのか?

これまでの戦後美術史や美術館のあり方にも批評的に挑戦・応答する要注目の展覧会について、企画を担当した千葉真智子(豊田市美術館学芸員)、成相肇(東京国立近代美術館主任研究員)、江上ゆか(兵庫県立美術館学芸員)に話を聞いた。【Tokyo Art Beat】

*豊田市美術館での開幕レポートはこちら

【チケット割引情報🎫】

Tokyo Art Beatの有料会員機能「ミューぽん」を使うと、豊田市美術館での本展のチケット料金が10%OFFに! 会員ログイン後に展覧会ページからご利用いただけます。詳しい使い方はこちら。

戦後に活躍した女性の画家は、なぜ歴史から消えたのか?

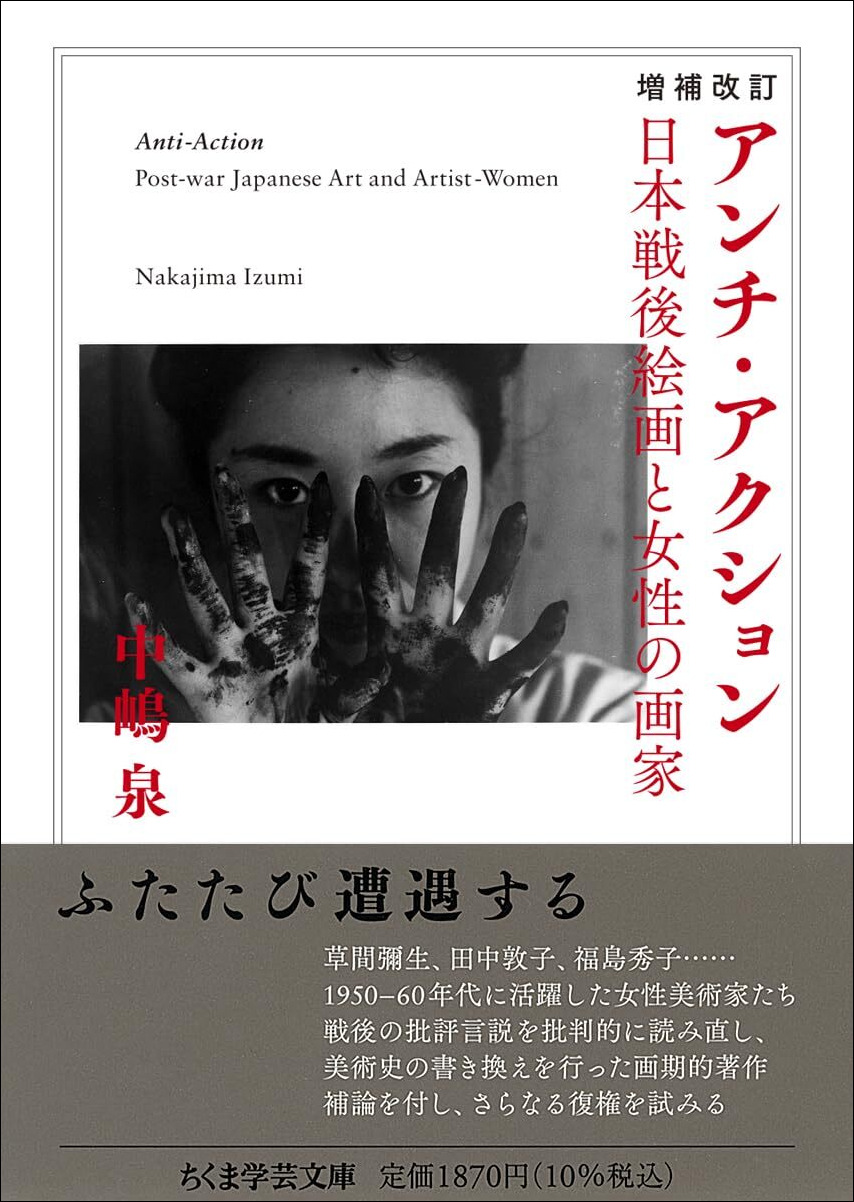

——本展は、美術史家の中嶋泉さんによる著作『アンチ・アクション─日本戦後絵画と女性画家』(2019、『アンチ・アクション─日本戦後絵画と女性の画家』として2025年にちくま学芸文庫より増補改訂)を起点としています。どのような問題を扱った本なのでしょうか?

成相 同書は一言で言うと、1950〜60年代の日本の美術史をジェンダー研究の観点から調べて論じたものです。美術史の「正史」において、女性の数が少ないというのはかねてより言われてきたことですが、戦後のこの時代、とくに抽象絵画の分野でじつは多くの女性が活躍していた。しかし、時代を下るにつれ、その姿は見えなくなるのです。同書はこの過程に注目し、当時の女性の画家の表現と行動を追っています。

——この時期、女性の作家が台頭した背景には何があったのですか?

成相 大きかったのは、1956年から日本で大きく紹介された「アンフォルメル」というフランス発の美術動向です。57年に来日したその提唱者のミシェル・タピエは、福島秀子(1927〜1997)や田中敦子(1932〜2005)といった作家を高く評価しました。以前は女性の作品が論じられる際、「女性らしさ」が前提とされたのに対し、この動向はあくまで作品の造形性に目を向けたため、評価から作者の属性、ひいてはジェンダーを問う観点が退いたのです。実際、この時期に多くの女性が国立美術館や海外の展示に参加していました。

江上 もうひとつ、アンフォルメルの前段として、敗戦後のこの時期にはGHQの意向を受け、女性の参政権が実現し、男女平等を定めた新憲法が制定されるなど、社会全体で女性に注目が集まっていたことも大切です。美術の動きも、それに並行するものでした。

成相 しかしその後、今度はアメリカから「アクション」という概念が導入されると、潮目が変わります。このふたつの動向は、「何を描くか」ではなく「どう描くか」に着目する点で近いものでした。ただ、時代の注目がアクション・ペインティングへと集まるなか、おそらく評論家たちも無自覚だったと思いますが、「アクション」の語が持つ「豪快さ」や「力強さ」といった男性的な意味に引っ張られ、評価が男性に傾き、女性が後景化していくことになるのです。

——同書には、日本の評論家にはもともとアンフォルメルへの期待があったけれど、それが裏切られたと感じたことを機に、バックラッシュ的に男性性へ傾いていった過程も書かれていましたね。

成相 ええ。評論家たちはアンフォルメルという動向においてなら、国際舞台で日本の画家たちが対等にやりとりできると期待を持っていました。しかし実際にタピエと話してみると、西洋中心主義は揺るぎなく、日本は一種の他者として、中嶋さんの書き方だと「女性的」に見られていることが判明する。そこで自分たちの概念的な男性性を高め、アンフォルメルを切り捨てる方向に向かうのですね。

千葉 そのなかで、この出来事を「アンフォルメル旋風」、つまり一時の熱狂に過ぎなかったとする言説が生まれます。当時の有力な評論家のこうした見方は、千葉成夫さんの『現代美術逸脱史 1945~1985』(1986)や椹木野衣さんの『日本・現代・美術』(1998)など、のちの戦後美術史のなかでも批判的に検証されることなく、踏襲されていく。こうした長い時間をかけた歴史の形成に着目している点も、同書の重要なポイントです。

成相 歴史の語りへの反省と同時に、本展には美術館自身の反省も含まれています。というのも、批評と現実は完全には一致せず、「アクション」の後も女性の活躍はしばらく続くんですね。けれど、本展で取り上げる14人の作家のうち、美術館で個展が開かれたのは草間彌生(1929〜)や田中敦子をはじめとする限られた作家のみで、半数近くの作家は作家研究も画集もほぼない(赤穴桂子[1924〜1998]、榎本和子[1930〜]、白髪富士子[1928〜2015]、田中田鶴子[1913〜2015]、福島秀子、毛利眞美[1926〜2022]は美術館個展なし)。そして徐々に、その姿が歴史から消えていった過程があります。

美術史の語りを問い直す、新たな視点が投げかけるもの

千葉 こうした状況に対して、中嶋さんは自身の造語である「アンチ・アクション」という観点から、「正史」からこぼれてしまった作家たちの活動を描いています。「アンチ」と聞くと二項対立的な構図を思い浮かべますが、重要なのは、この概念は特定の様式や形式を指すものではなくて、個々の作家が「アクション」とは異なる方法論をそれぞれ模索した、その個別の実践に光を当てるものであるということです。

江上 この場合の「アクション」とは行為一般のことではなく、「アクション・ペインティング」において言われる英雄的な身振りや、批評によって強調された行為のこと。中嶋さんは自身の言葉を作ることで、そのフレームに収まらない実践を見ていくんです。

——ジェンダーの観点から美術史を問い直す研究は近年増えてきたと感じますが、そのなかで同書を起点に展覧会を企画された理由、意図とはどういった点にあったのでしょうか?

成相 大きかったのは、同書が描く筋が明確だったことです。勤務先の東京国立近代美術館でも、これまで圧倒的に男性中心の展示が多かったなか、女性に着目した展示をやりたいという意思がありました。しかし、個展ならともかく、グループ展だと何を軸にするかが重要です。過去には「女性作家を発掘する」「網羅的に紹介する」といった形式が多くありましたが、同書を基にすれば、時代を絞り、特定の視点から見たときの評価の偏りを明確にできる。それは展覧会として大きな意義がありますし、かたちにしやすいと感じました。

ただ 、本書は主に批評の変化を追う本なので、やり始めてみると作品を通じてそれを見せるのはなかなか大変だったのですが……(笑)。そのぶん、やりがいもありましたね。

江上 兵庫県立美術館では土地柄もあり、これまで兵庫の芦屋で結成された具体美術協会(以下、具体)の作品を多く収集し、展覧会を重ねてきました。具体には、中嶋さんが中心的に論じた作家のひとりである田中敦子や、本展に出品する白髪富士子や山崎つる子(1925〜2019)など女性が多く含まれていた。そのため、2020年の「今こそGUTAI」展でも女性の作品を多く展示しましたが、まずは「女性作家を並べた」という段階でした。

しかし、『アンチ・アクション』を手掛かりとすることでそこにいろんな軸をつくり、いまの時代にアップデートされた所蔵品研究へつなげていけるのではないか。成相さんから声をかけていただいた際、ぜひ参加したいと思った最大の理由がそれでした。

千葉 豊田市美術館では、本展の出品作家に関する収蔵は多くありません。ただ、やはりコレクションには男性作家の作品が多く、その見直しをする必要性は感じていました。美術以前に現在の社会の関心、問題に応答するという意味でも、参加する意義が大きいと思いました。

——また、同書では主に福島秀子、草間彌生、田中敦子の3名(文庫版では多田美波[1924〜2014]を加えた4名)が論じられますが、中嶋さんも文中で何度も彼女たちだけではないと言っている。そうしたほかの作家を紹介できることも、展示化の意義としてありますか。

成相 そうですね。さきほど軸が明確という話をしましたが、同時におふたりも言われたように、中嶋さんの概念は一傾向に収斂するのではなく、拡大可能なものである。いろんなものを入れられるその器の大きさも、これを基に展示がつくれると感じた点でしたね。

「見えなかった時間」のなかにあり続けた制作と作品

——本展の企画にあたっては、中嶋さんとみなさんで、様々な作家やそのご遺族のもとに調査へ訪れたそうですね。書籍の内容を広げる調査は、どのように行われたのでしょうか?

成相 まず、本当に「消えた作家」は追いかけられないんですよね。名前だけは残っているけれど、連絡先もわからないような作家も少なからずいて、最低でも作品が残されていることが基本になります。そのうえで、とくにアンフォルメルのブームのなかで名前が残る作家ということを念頭に置き、各所に連絡を取って、旧アトリエやご遺族の元に足を運びました。その過程では、こんな作品が残っているのかという事例が多々ありました。

——そうなのですね! とくに印象的だった作家や作品は何でしたか?

千葉 個人的には赤穴桂子さんが印象的でした。赤穴さんに関しては画集に息子さんの名前が残されており、中嶋さんがこの人かもしれないという人に直接コンタクトしたことで連絡が取れたんです。実際に訪ねてみると、見たことがない作品が多くあり、発表をしていない時期にも制作を続けていたことがリアルに見えてきました。また、夫の赤穴宏さんも洋画家で、大学で教鞭を執っていたので比較的名前が知られていますが、息子さんに話を聞くと、じつは桂子さんのほうが夫の作品の辛口の批評家であって、自身でも家のことはそっちのけで籠って制作するようなところもあったそうです。

そんなふうに、実際の現場には、言説の次元で語られていたことを逆転するくらいの現実がある。赤穴さんが作品を作り続けていたという事実は、正史とされてきたものを変えるかもしれない。今回の調査ではそうしたことを実感を持って感じられたことが、とても面白い経験でした。

江上 そうですね。赤穴さんは1960年代に入ってから一時、作品発表をされている形跡がなかったので、制作も中断していたかと思いきや、非常に実験的なものをつくられていた。この事実からは、作家が作家であるとはどういうことか、と考えさせられます。作品を発表して市場に流通しなければ作家ではないのか。極端な話、アウトプットはせず思考だけを続ける作家や、生き方が作家的な人もいる。いろんなことを考えさせる調査でしたね。

成相 今回は作品を守っている方々も、非常に積極的に協力してくださいました。たとえば宮脇愛子(1929〜2014)さんのアトリエにも、最初の個展で展示して以来、世に出していなかった平面作品があり、それをお借りすることができました。多田美波さんも、照明デザインや艶々した立体作品で知られますが、初期の平面作品が見つかった。これまで知られていなかったものが今回の調査で出てきたことは非常に意義があったと思います。

千葉 話が広がりますが、作家をピックアップすることで、その周辺が見えてきたことも興味深いです。たとえば今回の出品作家たちを追うと、作家の山口勝弘や詩人の大岡信がキーパーソン的に何度も出てきて、人をつないでいる。一般には影響力があったとされる「マッチョな」評論家が語らなかった、語れなかったものに、じつは面白いものが多く含まれていたのではないか。カタログに寄せた論考は、その辺も意識して書きました。

江上 私も実業家の大橋嘉一というコレクターの動きに着目した文章をカタログに書きました。前衛美術がまだ「団体展」と「現代美術」に分かれず、多様に混ざり合っていた時代、評論家とは別の重要なプレイヤーとして個人コレクターがいた。その動向を雑誌や美術館の収蔵記録で追っていくと、そこには現代の我々には見えづらい、当時の人々が見ていたであろう風景が浮かび上がる。本展の準備過程では、そんな歴史の複層性も強く感じましたね。

美術と社会の大きな流れに対する、それぞれの応答と挑戦

——アンフォルメルや「アクション」の言説が次々現れるなか、本展の出品作家たちはそうした美術や社会の状況にどのように応答、抵抗したのでしょうか? あくまで個別性を重視されたとのことですが、何か共通して見られる傾向はあるのでしょうか?

千葉 そうですね。いくつか作家同士をつなぐキーワードはあるかなと思います。本展ではみんなで話し合い、章立てを設けないことにしたのですが、そのなかで展示を見せる方法として、ある程度似た傾向をもつ作家をまとめて見せるということをしています。

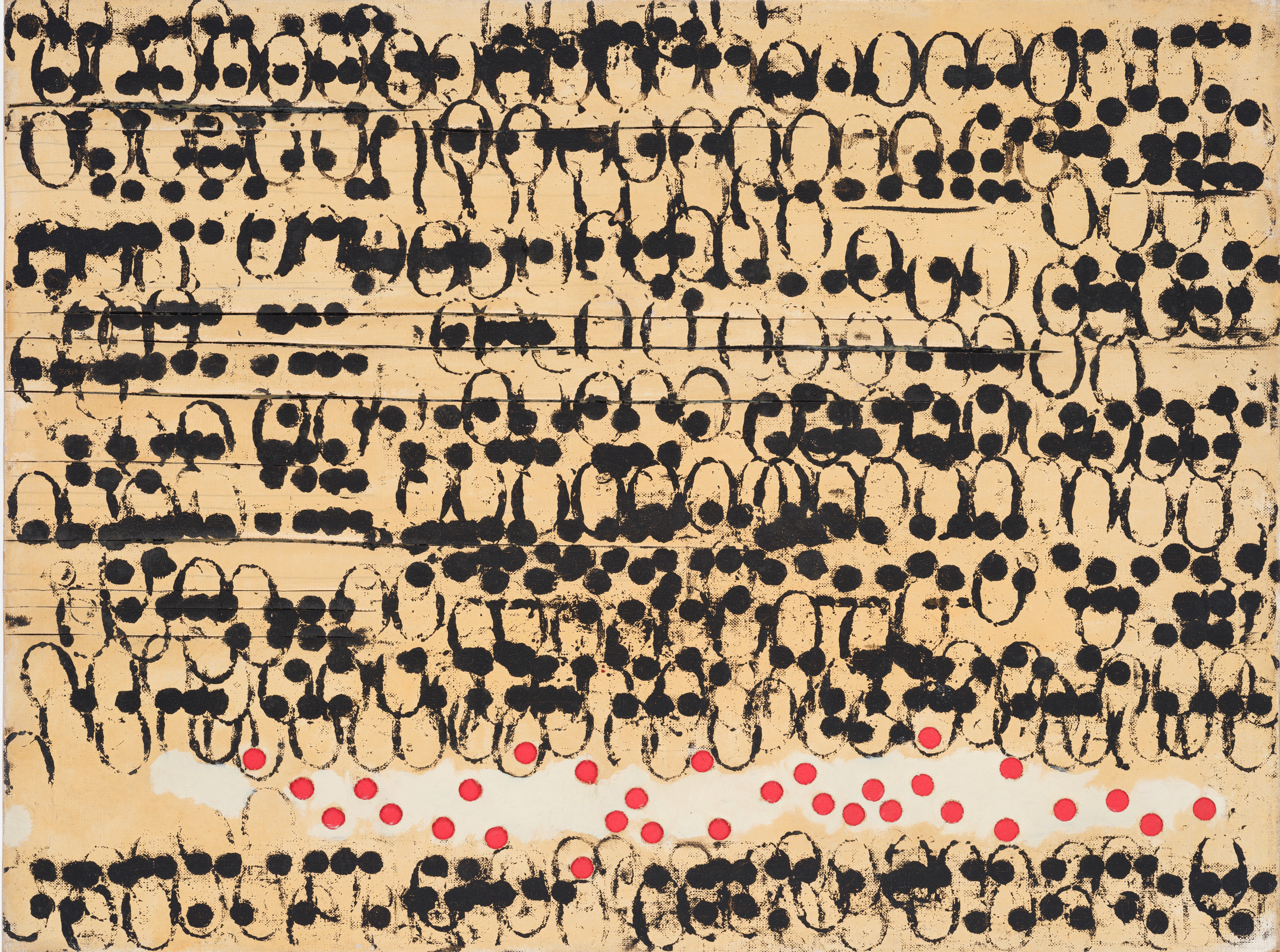

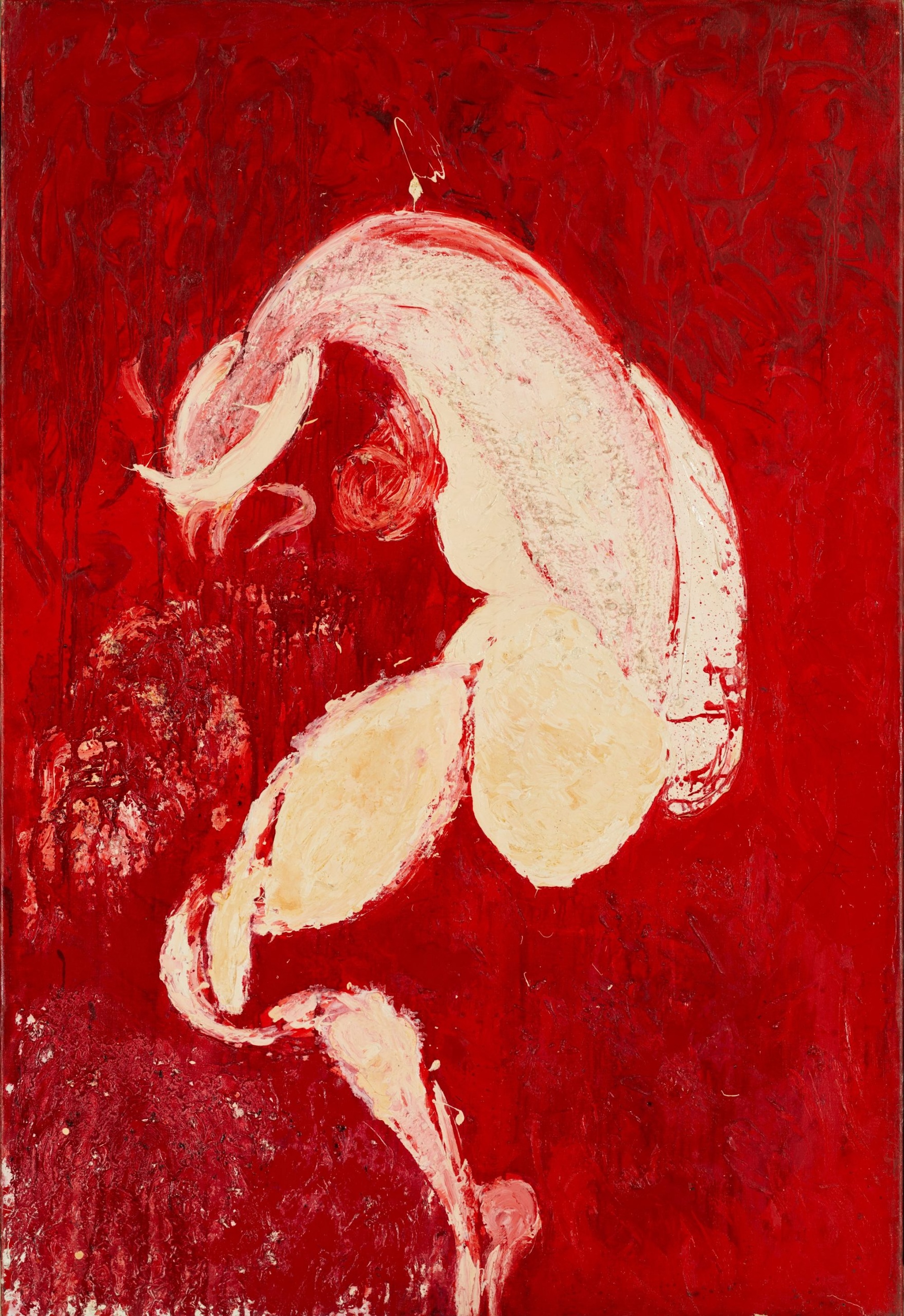

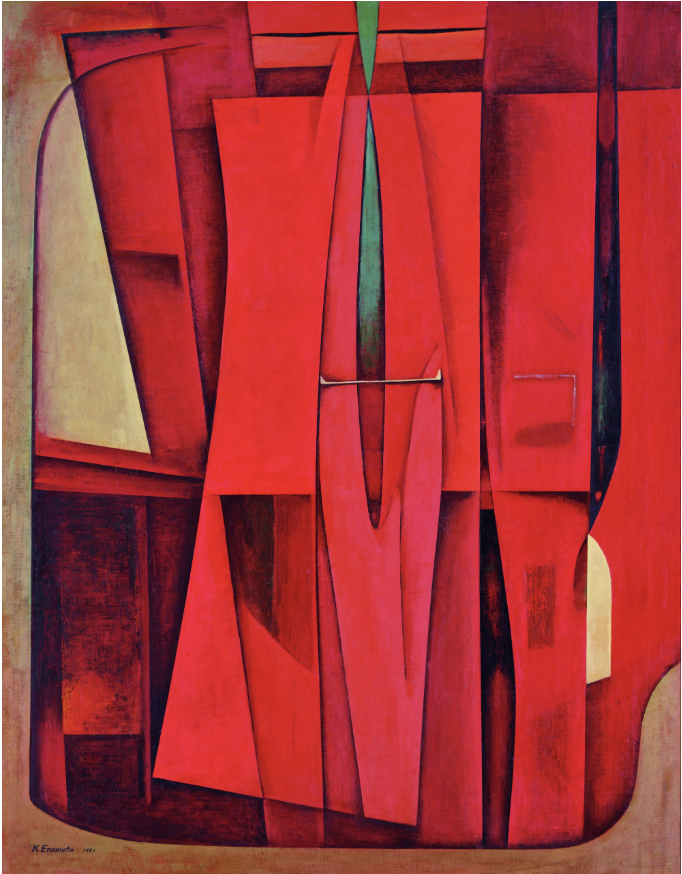

たとえば、芥川(間所)紗織(1924〜1966)や毛利眞美のように、人体表現から出発して抽象へと展開した作家がいたり、草間や福島のように「アクション」の派手な行為に対して反復的な作業で作る作家がいたり。また、福島は瓶の口や底などをスタンプのように使う「捺す」という技法で知られますが、榎本和子も直接絵筆で描くだけではなく擦って描く。こうした行為の間接性も、激しい筆使いを相対化するものと言えます。

道路舗装に使われるアスファルトを用いた田部光子(1933〜2024)など、新しい素材に着目した作家もいました。これはたんに素材の選択というより、社会の都市化への応答としても重要でした。光や「見えないもの」への関心も強く、宮脇や多田といった作家の作品にもそれが見られます。さらに江見絹子(1923〜2015)や田中田鶴子のように、茫洋としつつも渦巻くような、充満した厚みのある空間を生み出した作家もいます。

——都市化への応答という点では、よく知られた田中敦子の《電気服》も象徴的ですね。

江上 そうですね。戦中の暗い時代を経て、街が再建され明るさを取り戻すなか、まさに電気やネオンを正面から扱った。この復興期には、軍事産業として技術が発達したことの延長で、日常生活にも合成樹脂を使ったものが溢れ始めます。たとえば、エナメルの綺麗な靴だったり、ファッションも含めて身の回りにキラキラしたものが多くなる。そうしたなかで、いろんな作家がその新鮮な質感に反応したような作品を作っています。

千葉 山崎による金属製のレリーフ作品は、作品の下から異なる3色の照明を当てることで、ギラギラ輝くんです。そうした、「こんなことをしちゃうんだ」という大胆さにも、この時代ならではのエネルギーを感じますよね。真ちゅう性の四角いパイプを凹凸をつけて規則的に並べた宮脇の立体作品も、光の反射によって変化に富んだ表情を見せます。

——ちなみに、中嶋さんの本では草間や芥川が当時から激しい抽象絵画への違和感を述べていたことが言及されていましたが、ほかの作家にもそうした発言はあるのでしょうか?

成相 明確な言葉で残しているのは、そのふたりだけです。ただ、「アクション」で注目された白髪一雄や篠原有司男をはじめとする多くの男性の作家たちは、当時の雑誌などに掲載された制作風景を見ると、半裸で激しく動き回りながら描いていた。それが女性にとって居心地の悪いものであったことは、明らかだとは感じます。「自分たちにはあのようなやり方はできない」という違和感は、きっとあったのではないでしょうか。

そんななか福島は、現代を生きる人間は、「ただ人間的であるものよりも、むしろ無機質化されたものとの触れ合いによって新鮮な感動を受けるのではないか」といった趣旨の言葉も残しています。これは直接的な「アクション」への反対表明ではありませんが、抽象に意義を見出すその思考の背後に、ジェンダーの壁を越えようとする意識が感じられる。当時、抽象を志すということ自体が、性別の制約を取り払うひとつの方法だったのかもしれません。

潜在する作品が歴史を更新することの希望とダイナミズム

——観客に向けて、展覧会を見るうえでのポイントはありますか?

成相 思い付くままに言うと、草間彌生をこのグループのなかでぜひ見てほしいと思います。彼女は「残った作家」であり、いまや世界的なスター作家ですが、当時の時代背景や同時代のほかの作家の試みと並べてみると、その見え方が変わるはず。ある意味ではむやみに神秘化されてしまってもいる草間像を相対化する機会になるのではないかと思います。

また、今回調査で見つけてきた未発表作品も見どころです。作家本人が出したくなかった可能性もあるので慎重さを必要としましたが、少なくとも最初の個展などで発表している作品から選りすぐって展示します。赤穴桂子、多田美波、宮脇愛子の作品などはほとんど誰も見たことのないものばかりなので、楽しみにしていただければと思います。

江上 本展が扱うのは抽象の時代なので、一見何も描かれていないような作品も多く、戸惑う方もいるかもしれません。でも、見てほしいのはまさに「それぞれの応答と挑戦」。画面上で何をやっているかといった、作家たちの工夫や試行錯誤を見ていただけたらと思います。たとえば江見絹子は、過去の自分の作品を池に浸けてふやかして、それをふるいにかけて新しい絵画を作る。画面上の凹凸を作る際、普通砂や石を使いますが、江見はそれを自作のリサイクルで行うんですね。

成相 普通はそんなことはしない。特異な作り方ですよね。

江上 だから、何が描かれているかわからなくとも、どうやって描いているか、画面とどのような対話をしたのか、それを想像したり、追体験してもらえたらいいですよね。

千葉 そうですね。身構えず、ちょっとした引っかかりから作品を見てもらえれば。「この作家はこうしているけど、あの人は違う素材でやっているな」といった違いに気付くと、作品同士のリンクや差異が見えてきます。そうした見方の手がかりになるように、年表をつくったり、冊子(「別冊 アンチ・アクション」)を会場で配布したりしますので、参考にしてみてください。

——この流れで1点お聞きしたいのですが、女性の作家の展覧会ではしばしば、出産や家庭での苦労などの人生の物語が強調されがちですよね。そうしたストーリー性との距離感についてはどのように考えられましたか?

成相 本展ではその点に大きく触れないことに、躊躇はありませんでした。フェミニズム研究でも指摘されているように、男性のときには語られない苦労話やパートナーとの関係について女性のときにだけ語られるのは明らかな不均衡であり、「女性性」の単純化につながる。今回、そうした定型的な語り方は意識的に避けました。

加えて強調したいのは、「アンチ・アクション」は女性に限られた概念ではないことです。男性でも「アクション」的な制作が合わないと感じ、異なる方法で制作していた作家はいたはず。実際、本展も当初男性を含める案があったんです。それを最終的に女性に絞ったのは、そのことで各作家の方法の違いを明確に見てもらえると考えたから。「女性であること」は一旦脇に置き、14人それぞれの試行錯誤に注目してもらえたら嬉しいです。

江上 中嶋さんの本は批評の問題を鮮やかに切り取ったものでもありますが、個人的にとても共感したのは、作品をつぶさに見るという基本的なスタンスです。今回の展覧会も、そのことを改めて大事にしたいです。

——ありがとうございます。最後に、これまで顧みられてこなかった多くの作家を通覧する今回の機会は、いまを生きる私たちにどのような視点を投げかけるとお考えですか?

成相 最初に「これまでの歴史の語りや美術館のあり方を反省するんだ」という話がありましたが、もっとポジティブに言えば、作品が見直されるたびに歴史の見え方は変わるということでもあるんですよね。作品は作家の命よりも長く残り、それを新たに見る人がいることで、歴史は更新され続ける。そこに、希望を見出してほしいです。

千葉 本当に、いつか取り上げられる可能性がある——それは、今回の展覧会を通して強く感じられることですよね。私たち自身にとっても、過去を見直す機会をこうして与えられたことが大きくて、このような見直しが繰り返し起こっていくといいなと思います。

そして、このことは私たち自身の生き方にも重なるのかもしれません。「自分は忘れられているのでは」と思いすぎず、それぞれが自分の営みを続けていけば、そのなかには確かな充実がありますし、それがいつかなんらかのかたちで表に現れることもあるかもしれない。すべての営みが潜在性を内包しているということを感じてもらえたら嬉しいです。

江上 「アンフォルメル」という言葉自体、まだ形にならない、潜在的なものが混ざり合った状態を指しますが、ある意味こんなに面白い状態もないのではないでしょうか。今回の作品の多くも、見る人によって初めて意味が見出されるものです。それを敷衍すれば、いまの混沌とした社会のなかにも、まだ見出されていない意味や可能性はきっと眠っているということでもある。そうしたことを感じさせる展覧会になっていれば、と思います。

豊田市美術館 関連イベント

中嶋泉氏講演会「『アンチ・アクション』とは何か」

10月26日 14時〜

登壇者:中嶋泉

定員:170人、聴講無料

巡回3館キュレータートーク

11月9日 午後2時〜

登壇者:江上ゆか(兵庫県立美術館学芸員)

成相肇(東京国立近代美術館主任研究員)

千葉真智子(豊田市美術館学芸員)

会場:美術館講堂

定員先着170名、聴講無料

詳細は、豊田市美術館の公式サイトでご確認ください

https://www.museum.toyota.aichi.jp/event/nakajima

東京国立近代美術館 関連イベント

開催記念トーク

12月20日 14時〜

登壇者:中嶋泉

定員:140人、聴講無料

詳細は、東京国立近代美術館の公式サイトでご確認ください

https://www.momat.go.jp/exhibitions/566

杉原環樹

杉原環樹